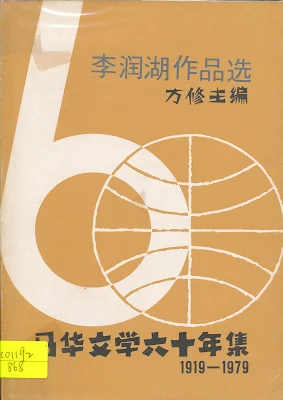

马华文学六十年集

李润湖作品选

方修编

1980.5

上海书局(私人)有限公司出版

81, Victoria Street, Singapore 7.

63-C, Jalan Sultan, K. L. Malaysia.

东艺印务公司承印

1980年5月第1版,

订价S$5.50

版权所有

不准翻印

ISBN=9971-906-02-3

刖a

前言

方修

(一)

战前的马华文学作者,有相当大的一部份,所受的正规教育不多,完全是靠着恒心与毅力,刻苦自学成功的。李润湖便是其中的一个典范。由于长期的坚韧不拔的学习,他不但奠下了坚实的中文基础,同时也具有很好的英文程度;不但有了深湛的文学和史学的修养,而且取得广博的哲学和社会科学的知识。此外,由于当过一个时期的律师馆书记,他又吸取了丰富的法律常识,写起有关法律问题的文章来也都头头是道。最重要的是,他虽然全靠个人的摸索而跨进本地的文艺界,但他没有摸错门径,没有坠入邪魔外道,他走的一直是一条正确的文学和人生的道路。

李润湖,或署陈建、林曼、华尼、英英、建汾、邓匡君、柳红玉、陆幼琴、梅颂明、文淑娟、庞曼坚、江上三郎、欧阳寒吟、尉迟华非、陈玉琼、严韦蒙、宋千金……等。原籍广东潮安,一九三四年前后出现于本地文坛,在南洋商报的「狮声」(李铁民编)、「展望台」各版撰写散文,如「省六甲桥之夜」、「趋热记」、「苦也斋随笔」等。一九三五年以后,投稿园地扩及星洲日报的「文艺周刊」、星中日报的「星火」、以及槟城光华日报的「槟风」。所作多为杂文及短论,间也有少数小说创作,如「王昭君出塞」等。一九三六年初,因发表「南国文坛报屑」、「关于几个副刊」等报导文字,与「狮声」编者李紫凤及其周围的一批作者发生论争,一般认为是空前剧烈的一场笔墨官司。同年年底,进新国民日报工作,先后主编「新路」、「新光」等副刊,除了大力提拔新进作者之外,写作仍甚勤快。杂文如[洋货和国粹」、「世界大同」、「日本的搬场艺术」、「东京军部的欺世狂言」;论文或资料性文字如「马来亚文学的正路」、「文学口号问题评议」、「一九三六年的马来亚文坛」、「一年来副刊编务检讨」等,都是这一时期的产品。其后,「新光」改为「新园地」,编者易人,润湖调编国际新闻版,写作时间少了,但不时仍有若干作品见于「文艺」(新国民)、「狮声」(楚琨编)、「南洋周刊」……等刊物,如「退化的危机」、「批评与打倒」,「新启蒙运动的主题及其前途」等。

战后,润湖继续在报界服务,先后担任了多家报社的外勤记者,采访法庭或政府部门新闻,也用严韦蒙、烟波(?)等笔名撰写有关法律或经济问题的论文》最后以宋千金(宋迁金)署名写的杂文,每篇五七百字,针終时弊,泼辣锋利,尤为各界注目。

润湖于一九四八年初病逝星洲,年仅卅余岁。当时由本地文化界人士联合主持喪事,料理善后,并出版特刊纪念,誉为「新加坡文化斗士」。出殡之日,执绑者空前热烈,备极哀荣。

(二)

就李润湖在文化岗位上的表现而论,「文化斗士」这个称誉,他的确是可以受之而无愧的。我不知道是谁最先想到给他这么一个光荣的称号,此人对于润湖的生平显然知之甚深,不是一知半解者随便套个成语来加以褒扬的。我相信这至少是从三个方面来看润湖一生的业绩,然后得出这么一个总结性的评语。

首先是新闻工作方面。新闻工作是润湖生前主要的活动部门。他在战前已是一个出色的新闻记者,为本地的正义事业而奋斗不懈。挨过了惨无天日的三年八个月之后,他依然选择新闻记者为职业,尽其「民众喉舌」的天责。虽然有个短时期一度想投笔从商,经营影片生意,但结果仍旧安于原先的岗位,以新闻工作者的清苦生涯终其身。更值得一提的一点是,作为一个新闻工作者,他不以在大报馆打工为荣,不为个人的「钱途」而见利忘义,而是以是否符合自己的旨趣为去就的标准。因此,他所服务过的报社,有大规模的,也有中小型的,但都能够让他很好地发挥才能,作出贡献。

其次是副刊编务方面。李润湖战前主持「新路」、「新光J,「今代妇女」……等副刊,内容严肃,精神健旺,培养新进作者,尤其不遗余力。他自己就曾在一篇文章中说过:「编半版小小的副刊,其艰辛的滋味,决非局外人想象得到的」。由此可以见出他对于工作的认真o这些工作,对于当时当地救亡运动的推进、健康文艺的发展,都有莫大的帮助。又据熟悉文坛掌故的人士透露,润湖主编的副刊之经常易名,如「新路」改为「新光」、「新光」改为「新园地」、其间都有一段曲折。主要是这些副刊登载的稿件,比较敢怒敢言,常常因此开罪一些社会闻人,引起了麻烦。记得导致「新光」改名的原因,是一篇叫做「一元三味」的杂文。该文讽刺某些侨领,出了一块钱的救国捐,却要捞回三笔本钱:爱国、慈善、慷慨的美名。较早的「新路」的改名,情形也复相仿,但有关稿件则是一首短诗。

再次是文艺写作方面。这是更重要的一面。虽然由于他所涉猎的知识门类比较广泛,以致在文艺写作方面可能不太精纯,但他的「斗士」的形象却是显得更完整、更突出。他的写作的目的性很是鲜明,他不乱写、不滥写,不无病呻吟,不无的放矢。早在他开始其文学生活、投稿「狮声」、「展望台」等副刊、文字还不见得成熟的时候,他的作品已经出现了一定的战斗倾向。例如,他笔下的「峇六甲桥之夜」,里面并没有什么幽雅的桨声灯影、月色波光,而是舟子、苦力、小贩等等,到来寻找一天操劳之后的休息;是二位讲古先生在搬着板条和草席,等候听客的光临,预备赚取明天的三餐。作者指出:在「贫与富划成一道鸿沟的社会,富者消遣的地方特别多」,「挂羊头卖狗肉的什么什么俱乐部,兴之所至就可如愿以偿」;而「贫者只可望高墙而兴叹」,只有陆陆续续来到这河边消解劳累,「忧暗的面庞挂着一丝笑纹,显示他们得着闲憩的欣慰」。这里可以看出,润湖是一开头就不把文艺当作消遣品的。

随着他的思想和文字的成熟,他的作品的战斗的气氛就渐趋浓郁。他的「南国文坛报屑」、「关于几个副刊」等文章的引起剧烈的论争,可以说是一种必然的结果。那一年,正是马华新文学的繁盛时期即将到来,而低潮时期尚未完全过去的新旧现象交替之际,有不少的报章副刊已经渐形积极,但也有若干刊物始终抱残守缺,死气沉沉如此情形,一般曾经沧桑、老于世故的作者,可能会见怪不怪,习以为常。那些安于现状、一味抗拒新生事物的文士,更可能认为这种冷肃的景象倒是恰到好处,正合孤意。然而这个时候刚刚走进文坛,朝气焕发、正想为马华文学献出一点力量的李润湖,可就有点看不惯,希望有所改进了。于是他为文呼吁:「报纸的副刊,为报纸本身计,或为社会文化着想,无论怎样,最低限度在环境许可下,总需要保持严肃的态度,登载一些有点社会价值的文字,给大众一些有益的感觉」;「我们极端赞成一个报纸的副刊,有一个主张,以免象野马乱跑,常常打自己的嘴巴……。」这话自然有「狮声」的影子在内,主要却是泛论一般,并非完全针对「狮声」而发,但李紫凤把「狮声」编得十分芜杂,漫无中心,几乎成了当时一般落后的报章副刊的代表,看了这类批评,难免会认为有损尊严,面子过不去,一怒之下,也就调兵遣将,对这个文坛的后生小子发动大围攻了。这是安于现状与要求进步的两种意识形态的冲突,李紫凤说润湖「挟私憾以骂人」,固然是有意的诬蔑;李润湖怀疑某些人「想以笔盅起家」,其实也是不尽然的。

马华救亡运动期间,李润湖的视野更开阔了,文章的战斗性进一步提高了。他斥责侵略者的野蛮与暴虐,揭露无耻汉奸的无赖丑态,嘲笑本地日文报章「南洋日日新闻」的搬场艺术,戮穿东京日本军部所谓「重行建造中国」的欺世狂言……,真个是弹无虚发,每一篇短文都是扎实有力的一击。

润湖不仅在创作上始终重视文学的社会战斗作用,他也不时写些文艺论文,直接地向文艺同好强调这一意义。例如,在「陈炼青的论创作」一文中,他说:「我们不是机械的极端主义者,要用某种固定的题材来限制作家写作的范围。创作的自由是需要尊重的。但这自由有着存在的条件和要素;不然,做皇帝世家赞、颂扬战争的文豪们,不是也可在这自由名义下,逃避群众的裁判么?文艺创作的自由,是建筑在生活的斗争和正确的世界观的统一上,现阶段文艺作家的世界观应该是拥护人类和平、反抗法西斯蒂战争。」

又如,在一九三九年的「新年试笔」中,他呼吁文艺作者投入大时代的洪炉,锻炼出「千百个新的荷马、新的普希金」;呼吁大家以新的陇斗来纪念这新岁序,努力催促新的时代更快来临。同时,又提出写作人的气节问题:「在动乱的大时代里,人,都应该要有气节的。有了不屈不挠、富贵不能淫的气节,然后方能在大时代洪炉里锻炼,成为一块不怕冰霜压迫的钢铁」,「气节是每个文艺家的精神,有了这精神,然后才能战斗,不然,见利忘义,才能怎样好又有什么用处呢」,「张资平现在跑到东京军部指挥刀下的王道乐土去做官儿,正是好例证」。

润湖从事文艺写作,立场一贯、言行一为战后初期以宋千金的笔名撰写杂文,批评当时许多不满人意的社会现象与文化现象,不惜面对又一系列的笔墨官司,可以说是他的「斗士」精神的持续。他所批评的现象,就当时一般副刊谈论所及的范围而言,算是比较重要的,而地方上的保守意识又强固如旧,因此那时候引起的论争,战火之烈,比起昔年的「关于几个副刊」的一役来,似也未见稍逊。

总之,李润湖在本地的文化阵地上,可谓战斗终生说他是个文化斗士,看来并不为过。

(三)

润湖逝世后,星华文艺协会一度公开登报广泛征求其遗稿,准备进行整理,出版纪念文集。后来时移世变,纪念文集不但没有出成,连搜集到的遗稿似乎也没有了下落。听说他的遗属本来也曾保存一部份稿件,但最后终于也都散失了。本书所辑录的,祗限于一九三九年以前发表于南洋、星中、星洲、新国民各报副刊上的一小批作品;较后期的更精采的文章,一篇也无法找到,这是非常遗憾的事。

(一九七九年十二月卅日)

目次

前言——方修

第一辑

「趋热」记

峇六甲桥之夜

伤雁先生小史

阿娥和伊的表妹

慧

悲秋

拿镜自照

新年试笔

第二辑

「读者会」之又一建议

〔附录〕促进南洋读者会的建立(姚寄鸿)

「九一八」五周年

身边琐事

马来亚文学的正路

马来亚文学的特质.

悼鲁迅先生

写稿和投稿

一段悲剧

南洋文艺界与批评

「洋货」和「国粹」

怪事

世界大同

题外的话

论「可以前进」

陈炼青的论创作

「今代妇女」发刊词

日本的搬场艺术

东京军部的欺世狂言

无赖

「新光」编后

(附录〕给别客君(文翔)

答文翔君(别客)

文学口号问题评议

新启蒙运动的主题及其前途

退化的危机

批评与打倒

第三辑

一九三六年的马来亚文坛

我的话

〔附录)读「一九三六年马来亚文坛」(汇东)

一年来副刊编务检讨