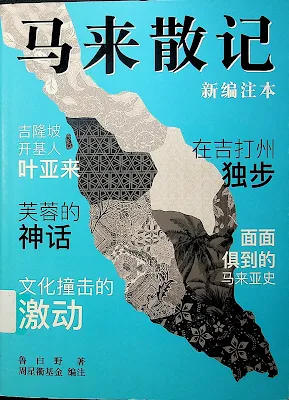

马来散记 新编注本

马来散记 新编注本

鲁白野著

周星衢基金 编注

关于鲁白野(1923-1961)

生于马来亚霹雳州怡保,诗人、作家、编辑、翻译家、马来语专家。本名李学敏,别署李华、李福民。笔名尚有威北华、楼文牧、越子耕、华希定、破冰、范涛、姚远、郁强等。曾在怡保育才学校念书.小学五年级辍学。日据时期流亡于印度尼西亚棉兰与雅加达等地,后在新加坡定居工作。曾任《星洲日报》国际版电讯编辑、《星洲日报》马来文副刊“国语周刊”与杂志《马来语月刊》(Majallah Bahasa Kebangsaan)的创刊主编等。亦曾在《益世报》、《马来亚论坛报》{The Malaya Tribune)等任职法庭记者兼通译等。

著述甚丰,主要集中于1950年代出版.包括:文化散文集《狮城散记》、《马来散记》与《马来散记·续集》;游记《印度印象》;短篇小说集《流星》;散文集《春耕》:小说、散文、诗集《黎明前的行脚》;编选《爱诗集》:参考图书《马来亚》、教育书籍《国语课本》;编撰《实用马华英大辞典》;编译《Pantun:马来民族的诗》等。

38岁因病骤逝于新加坡。著名新马文学研究学者王润华教授誉其为“天才早逝诗人“。

马来散记新编注本

鲁白野 著

周星衢基金 编注

初版:新加坡世界书局,1954

再版:新加坡周星衢基金,2019

目次

卷首语

新编注者序

形散神不散:写在鲁白野《散记》系列再版时(曹蓉)

总序 重读鲁白野(王润华教授)

《马来散记》作者原序

鲁白野(1923-1961)纪事年表(周星衢基金整理)

卷一:史话(15篇)

导读:面面俱到的马来亚史(叶欢玲)

谈马来亚的历史

中国与马来亚的古代交通

马来民族的拓殖

印度人的拓殖

印度文化的影响

回教东侵

回教今昔

马来古法

土地法的变迁

古城的陷落

马来人的战争观

马来古炮

北海浮炮

拿律之役

甲必丹制度的盛衰

卷二:方志(13篇)

导读:趣味盎然的地方志(叶欢玲)

古城札记

古城两题

旧柔佛之历史价值

柔佛州的开发

柔佛州的港主制度

潮侨开发的柔佛

柔佛剪影

锡之国——霹雳

从彭亨到吉兰丹

丁加奴一一河流的国度

在吉打州独步

槟榔的岛

森州的母系社会

卷三:人物(7篇) 182

导读:各负雄才留青史(仇莉莲)

郑和与马六甲

民族英雄汉都亚

创建槟城的莱德船长

纪念莱佛士

莱佛士的文书鸭都拉

吉隆坡开基人叶亚来

拿督翁叛逆起家

卷四:风物(7篇)

导读:垦出一派风光(郭诗吟)

香料的贸易

胡椒和甘密

马来亚的锡

马来亚胶业史的发展

米的生产

船的故事

陆上的交通

卷五:掌故(7篇)

导读:无数的“我不知道”(郭诗玲)

劳动的象

蛇年谈蛇

南方的牛

马来剑

马来剑的神话

芙蓉的神话

石船山

卷六:文艺(7篇)

导读:文化撞击的激动(仇莉莲)

影子戏

马来纪年

阿历山大帝之谜

马来文艺

峇峇的文学

马六甲英华学院

谈马华字典的编辑

附录

马来西亚半岛地图;《马来散记》中的马来亚、新加坡、印度尼西亚地名

(周星衢基金绘整)

鸣谢

卷首语

“兜了足足十二年的圈子,我又回来了;

回到星加坡,一个英勇的城;

回到马来亚,一块还是丰沃的善良的土地。”

——《马来散记》作者原序

新编注者序

形散神不散:写在鲁白野《散记》系列再版时

曹蓉

新加坡周星衢基金执行董事

鲁白野(1923-1961)的《狮城散记》由新加坡世界书局于1953年9月出版、短短一年后《马来散记》和《马来散记·续集》在1954年10月出版,至2019年由新加坡周星衢基金再版时,已相距60余载。为了拉近作者与当代读者、尤其东南亚以外读者的距离,此次再版,周星衢基金编辑团队为《马来散记》添加了多达近15万字的注释(正文约11万字),为《狮城散记》増加近八万字的注释(正文近八万字),并邀得新马著名学者与文化人——王润华教授、郭振羽教授、朱添寿先生担任顾问,其中新马文学研究学者王润华教授更为此惠赐逾万字的鸿文总序,以致这三册原本看似单薄、分別仅有百余页的《散记》,体型“翻倍”,内容更丰厚,可谓浓缩版的马来亚(注1)典故史料集。

关于《马来散记》与《狮城散记》的新编注本,周星衢基金主要进行了以下编辑工作,特此说明:

一、原版为繁体版,此次再版改为简体版;

二、将原载26篇文章与作者序言的《马来散记》与30篇文章的《马来散记·续集》,重新按内容分为六大主题:“史话”、“方志”、“人物”、“风物”、“掌故”、“文艺”,并将此六卷合成一册出版——“《马来散记》(新编注本)”;

三、将原载56篇文章与作者序言的《狮城散记》,以六大主题:“史话”、“人物”、“群学”、“沿革”、“风物”、“掌故”进行分卷,再版成“《狮城散记》(新编注本)”;

四、原版《马来散记》、《马来散记·续集》、《狮城散记》内的文章均无任何注释,新编注本的注释均由周星衢基金编辑一一添加。我们乗持传承文化、服务读者的理念,为文中提及而如今少见或改用的地名、人名、物名、事件等加上简要注释,盼有助读者理解内容,了解前因后果;

五、新编注本均以初版内容为准,本书编辑如修改原文讹字,或误用的标点符号,或作任何改动,均在注释中有所说明;

六、原版印有零星几幅插图(《马来散记》10幅、《马来散记·续集〉〉5幅、《狮城散记》5幅),基金编辑为新编注本的每一篇文章重新物色合适的图片,并尽力获取有关图片的刊登版权,其中特别感谢支持机构——新加坡国家档案馆授权刊登新编注本的大部分图片;

七、新编注本加上由周星衢基金执行董事曹蓉女士(即笔者)撰写的新编注者序〈形散神不散:写在魯白野《散记》系列再版时〉、新编注本顾问之一王润华教授总序〈重读鲁白野〉,以及在书中各卷之前加上由基金编辑撰写的导读,扼要阐释各卷内容;

八、鉴于本书作者鲁白野的生平事迹鲜为人知,为便于读者参照,新编注本附上由周星衢基金整理的〈鲁白野纪事年表〉。此外,因古今地名或有差别,为便于各国读者理解,我们在附录中绘整了地图地名表,提供《散记》文中提及的马来亚(含新加坡)与印度尼西亚的地名对照。

鲁白野的英年早逝令人扼腕。多年来,他的才华淹没在历史长河中。如果他能多在世数十年,相信一定能写出更多让人惊叹的好作品。虽然他一生颠沛流离,小学五年级即辍学,未受过太多正规教育,在日据时期流亡印尼数年,但是他对于马华文学的贡献,有目共睹。在资讯不发达的时代,自强不息、学识广博的他,以敏锐的目光、充满感情和灵气的文字,记录着身边的今昔。不过需要指出的是,世上任何人的目光与史观,难免囿于自身所处的时代背景,鲁白野亦不例外,《散记》系列的部分文章就存在一些从今日看来相对主观的论点,我们尊重原著,将文章内容完整呈现予读者;书中内容均纯属作者个人观点,并不代表本基金的立场。

尽管重新编注的过程跌宕起伏,却带给我们许多难言的身心启迪。透过鲁白野的笔墨,熟悉的环境和生活仿似有了全新的定义,连一草一木,一砖一瓦,一人一物,都有了前世与今生——无论是东南亚的艳阳还是豪雨,都无法冲刷掉岁月的痕迹,这就是他笔下文字的生命力——正如臧克家(1905-2004)的诗句:“有的人死了,他还活着”。

鲁白野以一己之力,自觉地为马来亚的人文纪录担起大任,梳理出千丝万缕的历史脉络,让读者看到了东南亚诸国与古希腊、欧洲各国、中国等地之间的深度文化和经济关连;欧美国家如何利用东南亚作为进入中国的渠道,将西方的宗教、商品、鱼龙混杂的各种事宜,逐步推动并通达古老的中国;中国的现代革新先驱如何利用东南亚的强大支援、在中国开辟了新的教育风貌,改变历史轨迹。他书写的内容环环相扣,如大海股广纳百川,横跨时空,在在提醒我们:历史从来不能独立分割。鲁白野不仅精通历史,作品更是充满了生活气息,令人动容。他一杆生花妙笔,雅俗共赏。

周星衢基金由新加坡世界书局创立人周星衢先生(1905-1986)之子、大众集团总裁周曾锷先生于2004年创立,是世界书局历史资料和知识产权的所有者及守护者。世界书局和其属下众多出版社,在新马建国那段风起云涌的历史年代,与众多的书业同行一起历经了文化教育的艰辛历程,也为其发展作出了巨大贡献。

与世界书局合作过的文化工作者多如繁星,携手出版了超过4000种书刊,当中不乏文学经典及历史巨著。生于马来亚霹雳怡保、本名李学敏的鲁白野(又有威北华、楼文牧等笔名),即是其中一颗璀璨耀眼的文史巨星,理应被珍视。周星衢基金能再版鲁白野的经典作品《马来散记》与《狮城散记》,让作家与读者字里相逢或重逢,实属荣幸。

最后,笔者谨向在2017至2019年期间,为《散记》新编注本系列撰写导读和注释、汇整〈鲁白野(1923-1961)纪事年表〉与附录地图地名对照表的基金华文编辑们——郭诗玲(责任编辑)、仇莉莲、叶欢玲致谢,三位年轻文字工作者和鲁白野一样具有新马生活背景,跨越逾一甲子的时代丛林,不负传承的使命,一字-句,一注一图地砌成这座文字长城,也谢谢潘家福与郭颖轩的校对,他们付出心血,延续了先辈文人的精神。

注1:英国自18世纪开始陆续殖民马釆半岛各地,时称“英属马来亚"(British Malaya),范围包括“海峡殖民地”(槟城、马六甲、新加坡),“马来联邦”(雪兰莪、森美兰、彭亨、霹雳)、“马来属邦”(柔佛、登嘉楼、吉兰丹、吉打、玻璃市)。1957年8月31日,1948年成立的“马来亚联合邦”(含“海峡殖民地"[除了新加坡]、“马来联邦”、“马来属邦”)从英国殖民地政府手中取得独立。1963年9月16日,前马来亚联合邦成员、北婆罗洲(今日的沙巴)、砂拉越、新加坡,组成联邦制国家“马来西亚”(Malaysia)。1965年8月9日,新加坡退出“马来西亚”,成为独立的主权国家——“新加坡共和国”(Republic of Singapore)。

总序

重读鲁白野

王润华教授

美国威斯康辛大学博士,现任马来西亚南方大学学院资深副校长。曾任新加坡国立大学文学院助理院长、艺术中心副主任、中文系教授兼主任;台湾元智大学中文系主任、人文社会学院院长:新加坡作家协会主席等。曾获颁南方大学学院高级研究卓越奖、元智大学杰出研究奖、新加坡文化奖(文学类)、南洋理工大学孔子学院南洋华文文学奖、亚细安文化奖(文学类)、泰国的东南亚文学奖等。已出版文学创作包括《重返诗钞》、《王润华南洋文学选集》、《榴梿滋味》等10余本诗集与散文集,另有丰富的学术著作。

—、“自己也像吡叻河的流水,从未间断过地在流浪”:鲁白野从怡保山城出发

文学书写时,他署名威北华;文化书写时,他以鲁白野为名。他本名李学敏,1923年出生于马来亚霹雳州怡保,1961年逝世于新加坡,当时只有38岁,是一位天才早逝诗人、作家、翻译家、编辑。鲁白野在《马来散记》的序文里,他说“自己也像吡叻河的流水,从未间断过地在流浪”:

我是诞生在吡叻河的岸上的……幼时在育才学校读书,就曾经见过发自吡叻河的洪流,把整个怡保镇都淹没了的情景。

他在怡保育才学校读了五年级,便开始流浪:

到拿乞、万里望、金宝、红毛丹、槟榔屿、马六甲、星加坡。就是到了印度尼西亚之后,自己的生活亦从来不曾在土地上牢牢地长了坚强的根,还是萍踪四处,在作一个青年漂泊者。兜了足足十二年的圈子,我又回来了;回到星加坡,一个英勇的城;回到马来亚,一块还是丰沃的善良的土地(注1)。

其实贯穿怡保市中心,作为新旧怡保市中心(俗称“新街场”、“旧街场”)的分界线的这条河流,发源自遥远的马来半岛中央山脉(Titiwangsa Mountains),也是我小时候常常跨越的河流,正式名称是近打河(Kinta River),不是鲁白野所说的霹雳河(Perak River)。霹雳河远在北边12里外的瓜拉江沙(Kuala Kangsar)郊外流过。由于两条河都西向往马六甲海峡流去,在安顺(Teluk Anson,后改名Teluk Intan)附近交汇,可能因此有人误会是同一条大河。

鲁白野这段以河水为源头的话语,透露出他的马来本土属性比任何当时的华文作家都强烈.所以这套由新加坡周星衢基金重新编辑、添加注释与导读的新版《马来散记》与《狮城散记》,是历史上最早挖掘、最深的考古式文化书写之一,初版在1954年与1953年由新加坡世界书局出版。本土华文作家、在马来西亚独立前,难见具有如此多元的文化知识与视野。他的书写传统,是新马华人作家宝贵的遗产。我们在21世纪重新阅读鲁白野的《马来散记》与《狮城散记》,想起王安石(1021-1086)的〈次韵唐彦猷华亭十咏其七.华亭谷〉诗句“巨川非一源,源亦在众流”,更明白鲁白野的文化源流的多元化。他的本土性象征——近打河,汇合马来半岛中央山脉的众流,一路往西,集合其他支流,最后与另一大河霹雳河汇合成一巨流,进入国际水域马六甲海峡,如同他所说的,文化之河最后倒流回返源头。

鲁白野已经具有1818年在马六甲成立的英华书院(Anglo-Chinese College)的汉学家国际视野,如马礼逊(Robert Morrison,1782-1834)、米怜(William Milne,1785-1822)、理雅各(James Legge,1815-1897),他们都同样具有莱佛士(Stamford Raffles,1781-1826)的知识至上精神,对本土、亚洲与世界知识的重视,即使到了今天,还是典范的超前(注2)。所以阅读鲁白野之前,我们需要了解其“巨川非一源,源亦在众流”的文化传承精神。

二、多元书写的文化源头来自东南亚的千岛与海洋

鲁白野在小说、诗歌与散文中,不断地車复他从马来亚流亡到印尼各岛屿,四处流浪、当兵、教书、从事文艺活动,最后他回返新加坡与马来亚,将短促的生命与对土地的理性及感性的自觉,书写了八本著作。正如那首写于1953年8月的诗〈淡水河〉,他说:“太阳绝对不会在西方上升/但这河在潮涨时却会倒流”(注3)。

所以他最后像倒流的河水,重回新马,写出突破性的作品。或许因为是倒流的河水,掺和着淡水与海水,马华文学界对他至今仍然陌生,不知道是故意的漠视、遗忘,还是排斥?再加上他的多元性极其复杂,很多人无法给他在文坛上的认同与定位。

像其他在生活上、思想上流亡的作家,生存在中间地带(median state),永远处在漂移状态中,既拒绝认同新环境,又没有完全与旧的切断开,尴尬地困扰在半参与半游移的状态之中。他们一方面怀旧伤感,另一方面又善于应变或成为被放逐的人。游移于局内人与局外人之间,他们焦虑不安、孤独,四处探索,无所置身。这种流亡与边缘的作家,就像漂泊不定的旅人或客人,爱感受新奇。当边缘作家看世界,他以过去的经验对比现况,因此他不把问题孤立来看,具有双重的透视力(double perspective)。每种出现在新国家的景物,都会引起故国同样景物的思考。因此任何思想与经验都会用另一套来平衡思考,用另一种全新、难以意料的眼光来审视新旧(注4)。

被放逐的、边缘的、华人的、马来的、印尼的,在1940至1950年代重大文化与社会政治冲击,加上在马来亚文化废墟的历史感,引爆了鲁白野的文学才华。他生于1923年,大约10几岁流浪到印尼,他在印尼的荷兰殖民军队当过士兵,当过教师,也四处流浪,参与印尼文艺界的活动,在1948年从印尼回返新加坡,1949年开始,只有26岁的他,便突然大量写作。在1950年代,他一口气出版了多本著作,包括三本文学创作、三本自称为“散记”(其实也是文学作品)、一本马华英词典等:

1.威北华《春耕》(散文),新加坡:友联图书公司,1955。

2. 威北华《流星》(小说),新加坡:南洋商报社发行、南洋印刷社印刷,1955。

3.威北华《黎明前的行脚》(小说、诗、散文),新加坡:世界书局,1959。

4.鲁白野《狮城散记》(文化散记),新加坡:世界书局,1953。

5.鲁白野《马来散记》(文化散记),新加坡:世界书局,1954。

6.鲁白野《马来散记·续集》(文化散记),新加坡:世界书局,1954。

7.曾白野《马来亚》,新加坡:世界书局,1958。

8.鲁白野《印度印象》(文化散记),新加坡:世界书局,1959。

9.鲁白野《实用马华英大辞典》,新加坡:世界书局,1959。

10.楼文牧编《爱诗集》,新加坡:世界书局,I960。(注5)

鲁白野曾任新加坡法庭及《星洲日报》翻译与编辑,其他笔名还有威北华、楼文牧、越子耕、华希定、范涛等。1961年逝世时,他年仅38岁,真是英才早逝(注6)。文化书写的鲁白野与文学书写的威北华互不相通,彼此不提,好像两个不同的人。鲁白野将马来亚文化历史写成《狮城散记》、《马来散记》、《马来散记·续集》,威北华则将其生活废墟写成小说、散文与诗。但是新马的文学史、文学选集、作家研究,因为种种原因,几乎把他忘记了,或忽略。我想原因很多:以年代与历史事件划分的,威北华既不是战前,也不是战后作家,他生不逢时,他的专书出版在刚刚二战后的1950年代;以新马论述的,他又被归类成非新非马;重视写实主义者排斥他,现代主义的论述者,觉得他不是主流的诗人,既不是来自中国大陆,也不是台湾的流派,因为他的现代主义来自本土与印尼的现代主义。他是一位难以定位,没有文学社团,没有主义,文学的流浪者,所以我们便忘记了他。

他的各种文体的书写,都以现代诗的语言与想象来创作。《春耕》是一本现代主义的散文集,泄露了他在印尼流浪与加入荷兰殖民主义军队当兵,到过的山野与偏僻的乡村,也有一半是书写马来亚与新加坡的土地的散文。其中〈山城的窗〉之〈古城的古庙〉一文中.有一首〈石狮子〉,绝对是一首造诣高超的现代诗;《流星》是小说集,自传性强,主要是他在印尼流浪、当兵的故事,恐怕是马华文学中最早的现代主义小说。《黎明前的行脚》收集了小说、诗、散文,其中诗20首,风格一致,都很现代。威北华在1950年代初开始就以现代主义手法写诗、散文和小说,令人难以相信。他几乎打破诗、散文、小说的形式与写作手法的分类,甚至连他自称为散记的《狮城散汜》与《马来散记》,文字技巧都极具艺术性,绝不是普通的报告文学的文字,如在〈伸诉〉散文中,他使用这样的意象与文字来形容新加坡河口的建筑:“是谁用巨大的有力的手,在沿海河岸的两边捏成了一行行的黑巷,一排排的鸽子屋呢?(注7)同时我发现在《狮城散记》的〈序〉,他又重复使用“是他们用巨大的有力的手,在沿海岸的两边捏成了一行一行的黑巷,一排一排的鸽子屋。(注8)可见无论是威北华的文学书写,还是鲁白野的地方本土文史散记,都用尽心思去打造艺术性。威北华的散文与小说,更用创意的现代诗的语言来书写,《流星》里有一篇小说〈一人的山〉,第二段写道:

没有人知道,为什么日本鬼子会把那两株树留下来。本来山的斜坡是长满了树的……长得密密地,有时阳光找不到一个隙走入这神秘的处女林停顿。(注9)

我读《流星》的后记,第一段就着迷:

今春多雨。在仓促中推出了这侧重描写爱情的春天底读物,我倒有点像个搭不到黎明列车的旅人,半夜留在荒凉的深山车站中,看着一颗又一颗流星划破了黑夜的天空……(注10)

而小说的现代主义结构更具创意,可惜到现在还是被文学史的撰写者所漠视,遭到小说选的编者遗忘,而马华文学的学者还未开始系统地研究。

我自中学开始,就被他的著作迷住。我发现我们那一代的读书人,都有阅读威北华或曾白野的经验。比如我的《春耕》,是1961年上大学之前,慧适送给我的妻子淡莹的书(注11)。可见作为马华作家,鲁白野还是威北华的读者不少,尤其散文受其影响的很多,像慧适及其那一代特别多。可惜他始终没有在马华文学研究中得到应有的位置,我们在21世纪的重新阅读,可以找到答案。

三、从凯里尔·安华到鲁白野:印尼的现代主义与马来抒情主义

鲁白野初遇现代主义与马来/印尼的抒情主义,是在1930至1940年代期间的印尼文坛。经过西方,尤其荷兰殖民主义的暴力统治,以及日本的军事占领,开始使印尼艺术文学界极端的民族国家主义爆发如火山,到了1940年代,西方现代主义,加上印尼个人主义追求心灵与情欲的开放思想潮流,深深影响了作为文学家的鲁白野。这种印尼式的现代主义,强烈抒情,极端个人的隐喻的使用,加上在印尼土地上的孤独流浪的旅程,与作为鲁白野的马来文化废墟上的历史感,深深地塑造了他另一种马华文学书写,但也同时造成现代马华文学界对他的陌生感(注12)。初读下面这首现代诗〈窗前的床〉,我难以想象这是1950世代马华年轻诗人之作,在1952年完成,作者那年才29岁:

屋子造好了我便选择了这窗边

在这里放下我预备死亡用的床

我很少用它,除了偶然的疎客

漠然不知我造床的用意而睡下

看着它我不憎恨也没有爱好它

我想死亡是平凡的,假如我会死亡

它的步伐可以像音乐在林间穿过

在蓝天与海岩之帐幕后(我不会讶异)

一日死神会低声叫着“来吧,孩子。”

1952·吉隆坡(注13)

简朴惊人的抒情语言,戏剧舞台意象与人物独白的声音,将“像音乐在林间穿过”的死亡步伐,很有视觉性地演示出来,绝对是关于死亡的经典诗。阅读这首〈窗前的床〉之前,如果先看看作者的〈马来人的抒情诗〉,就能体验其语言带有浓浓的马来民族民间诗歌一班顿(Pantun)的口头语言与音韵,突出简朴自然的抒情(注14),同时也是像奥登(Wystan Hugh Auden,1907-1973),对二次大战后人类废墟而写的现代主义悲伤语调与戏剧性诗歌,语言想象则更近似里尔克(Rainer Maria Rilke,1875-1926)。其实无论本土的民族语言或现代主义风格,印尼土地上1940至1950年代孕育的诗风非常强烈,尤其凯里尔·安华(Chairil Anwar,1922-1949)等人所领导的颠覆印尼传统旧诗——“四五世代”(Angkatan Empat Puluh Lima)作家推动的现代主义运动,诗中的虚无悲伤的情调。又是因荷兰殖民统治与日本占领印尼的人间浩劫造成的。

至今我还未发现其他马华作家,如在1950年代完成写作生命的鲁白野,除了继承中国文学传统及其1930至1940年代的格律、象征、现代主义诗歌,更亲近地拥抱马来文学,尤其印尼的融合马来抒情主义的现代主义文学,然后将其文学传统用来创作马华文学。

鲁白野是一位天才作家,可惜我们至今对其生平,尤其参与马来与印尼文学的经过与写作道路所知不多。他有一篇散文〈晚会〉(注15),详述他与当时椰卡达(注16)诗人、作家、艺术家的活动。他居然与当时最前卫的印尼诗人凯里尔·安华成为亲密的朋友与诗友,而且字里行间,关系亲密,常常与他在感情上闹翻后提着皮箱离开。他自称“从我对他的深深的爱恋,强烈的恨竟然渗透出来。”(注17)鲁白野说这是蚁社的活动,但很显然也是“四五世代”作家的聚会(注18)。鲁白野在〈晚会〉中提到,在椰卡达的时候,大概1949年之前,就开始翻译安华的诗,常常因为与安华讨论而吵架。可惜目前鲁白野诗文集中没有任何安华的作品翻译,只有〈晚会〉中有一首翻译安华的诗(注19),其他译作散见于各报刊。

安华是印尼学校必读的诗人,家喻户晓,诗才横溢,是狂妄的天才,生活浪漫、风流、腐败,感情生活丰富。他在1949年4月28日逝世,这一天从此被定为印尼文艺节。以他为主的“四五世代”作家,颠覆印尼1930年代的“新作家时代”(New Authors Generation of the 1930s)新文学保守写作路线。安华将英国、德国、荷兰的现代派作家书写带进印尼诗歌,采用日常语言,改变了印尼诗歌的语言结构,甚至促使印尼语言的发展变化,如奥登、麦里斯(Archibald MacLeish,1892-1982)、里尔克,还有马斯曼(Hendrik Marsman,1899-1940)、斯劳霍夫(J. Slaurhoff,1898-1936)(注20)。安华的诗极具时代精神,因为他敢于书写极端个人的感受、生存空间的困境,处处发出存在主义的无奈。这种个人的,而不是当时主流的爱国与民族主义的声音,叫醒了印尼殖民与二战受伤的一代,〈我〉就是其中一首典型的诗:

如果我的死期已到

我希望没有一个人悲伤

那怕就是你

不需要哭泣

我是一头任性的野兽

被群体抛弃

枪弹虽然穿过我的肉体

我还是横冲直撞

带着伤口与鲜血,我到处狂奔

狂奔到痛苦完全消失

我不管

我要活

我要再活一千年(注21)

安华塑造了鲁白野的诗,因此深入影响安华诗学的西方诗人,是解读鲁白野的重要途径,如荷兰诗人马斯曼,发展出强力的生命主义与表现主义诗学,反对知性,推崇反叛的个性,诗中常以死亡(他害怕死亡)为主题,隐喻生活的失败,好几本诗集以死为主要的诗想(注22)。

除了诗,安华也写小说、散文与翻译,其中诗有94首。安华从西方继承了强烈的偏激主义的生命力之表现主义,死亡、存在主义的人类困境,害怕死亡、忧郁,形成文学书写重大主题,这也在鲁白野的马华诗中继续衍生,其小说与散文也是如此。这种文学特点,相当完整地被鲁白野所继承与转化。

四、“太阳绝对不会在西方上升/但这河在潮涨时却会倒流”:鲁白野的回归书写

鲁白野一再重复,他“自己也像吡叻河的流水,从未间断过地在流浪”,从怡保出发,流过马来半岛许多小镇,到了新加坡,最后又从苏门答腊流浪到爪哇各个大小城市与乡村;然后又像涨潮的河,倒流回去。他在印尼受过多元的文学洗礼后,重返新马,便是涨潮的象征。涨潮倒流,肯定把海水(马来/印尼文学传统)带进淡水河(马华文学)。所以阅读鲁白野的诗,要重返他的三大旅程:印尼现代主义(尤其受到安华的影响)的文学之旅、印尼丛林与乡村的流浪之旅、还有重返狮城与马来半岛的文化废墟之旅。

从第一个印尼的现代主义文学旅程,最明显的,鲁白野带回安华的诗风遗产。安华简单而强烈的爱情与抒情语言,极端的个人声音,面对死亡而感到孤独、彷徨、忧郁的感觉、在上述替白野的〈窗前的床〉(1952)已有挥之不去的安华语言与想象。像〈我〉(1943)那首代表作呈现简洁的抒情,制造矛盾的语言(language of paradox)、不可能的情境(contradiction),将强大生命力的“我”,充满张力(tension)的反讽(注23),如:“带着伤口与鲜血,我到处狂奔/狂奔到痛苦完全消失”。

另外安华的〈我回来了〉(原诗无题,1949),其中很多如“流水换了颜色”、“只觉大海已变而自己的脸/也在阳光下/异样”那样矛盾的、不可能的情境:

我回来了。许多事已陌生:

流水换了颜色,一艘艘船、一只只鹰

连同倚着赤道的云彩都不同了;

只觉大海已变而自己的脸

也在阳光下

异样。

唯有

孤寂独独保持不变。

我在道路拐弯处更加孤寂;

又倍感孤寂的时刻则是夹在

企幕与离弃的人之间。

左耳仍竖起来

被不时响亮如雷的焦虑拉扯。(注24)

在很多鲁白野的诗里都有这些艺术结构,如〈写给日里河的诗〉之四〈未来派〉(1948),快速简单的抒情诗;也有不可能的矛盾语言出现,呈现张力,如:

穿起裤子的云

开花的铁树

僧侣在参军读

书人在种田

冷月喷出怒火

全是为了

民族的生命

1948·写于爪哇(注25)

安华常写战斗诗,如〈守夜的战士〉:

时间向前走。我不知时运会如何?

少者机敏而老者坚定,目光锐利,

自由独立之梦是不变的星星

正在我这边监视这死亡区

我喜爱他们的勇于生存

我喜爱他们的投身寻访黑夜

如芳香之梦的黑夜,挣脱尘土……

时间向前走。我不知时运会如何?(注26)

鲁白野因为抗日期间参加荷兰在印尼的殖民军队,因而也写了不少抗日的战斗诗、散文与小说,如〈写给日里河的诗〉之三〈河上守军〉诗:

白天

他在搬运弹药

闲时把书看

晚上

他持着枪

耳边插着一朵夜来香

武吉峇里森的背樑

还是那么强硬

胜利的红白旗

老早已插上了(注27)

以上两人的诗,建构在表现主义的、强大的生命力现象。这是来自如荷兰的诗人马斯曼的强大的生命活力主义(Vitalism)与表现主义(Expressionism)诗学,他反对知性,推崇反叛的个性。马斯曼有诗集题名《怀念荷兰》(Remembrance of Holland):“想起荷兰,我就看见无数广阔的河流/慢慢涌向茫茫的低洼国土”(注28)。

这首诗制造了面临被海水淹没威胁的死亡诗,在2000年被荷兰人推选为荷兰本世纪之诗。因此如上所引〈淡水河〉,因为淡水河(大概是新加坡河)比椰卡达城内的河水污浊.河流自然的力量:有一天会反常,倒流而上,用海水冲洗肮脏的淡水河,里头就有矛盾语言的结构、反退的意味。淡水河原来是最清洁的,海水是咸的,现在需要海水洗清淡水:“太阳绝对不会在西方上升/但这河在潮涨时却会倒流”。

鲁白野创造了大量这种暗喻反抗、叛逆的矛盾语言结构,如〈沉默〉开始两句:“不要说没有花便不是春天/我们都在等待河雾的消散”(注29)。

五、“要把船载的忧郁卖掉/回头看都市已经天亮”:鲁白野的印尼群岛的忧郁

鲁白野在散文〈晚会>里,特别细述安华出生长大于苏门答腊,在椰卡达写诗。因为他也是长期在苏岛当兵、教书与流浪,最后才在椰卡达的蚁社的文艺晚会上与他成为好友。现在阅读他们的诗,他们对印尼这个1万7500多个大小岛屿构成的土地,在海洋、山河、丛林、城市、乡镇,发现的黑暗、死亡、忧有队焦虑,都写在诗、小说与散文中。上面引用安华的〈我回来了〉,他发现流水换了颜色、云彩都不同、大海已变,自己的脸也在阳光下异样,但是孤寂与焦虑不变:

唯有

孤寂独独保持不变。

我在道路拐弯处更加孤寂;

又倍感孤寂的时刻则是夹在

企慕与离弃的人之间。

左耳仍竖起来

被不时响亮如雷的焦虑拉扯。

鲁白野的诗、散文与小说,常在书写印尼的山河、海洋与乡村的景物中,注入大量死亡、忧郁、黑夜的意象。像〈海婴〉(1951)末段,写贫困的渔民,凌晨将鱼货运去城镇卖,出海捕鱼无时无刻都与死亡同行,令人担忧,其中“要把船载的忧郁卖掉/回头看都市已经天亮”,是在印尼万岛之国的黑暗海域才能孕育出的马华现代诗名句:

我要看世纪末的船只

行着一段幻灭的航程

从港口走到另外一个港

从星星走到另外一颗星

要把船载的忧郁卖掉

回头看都市已经天亮(注30)

流浪在印尼这处处是海岛的地理环境,塑造了鲁白野一流的山海经典诗。另一首〈潮〉(1949),在声势壮大的浪花前,他感到异乡人流浪的孤独与寂寞:

大海涌起了浪花

白茫茫地走了

八千海里

(……)

自己的孤独,寂寞

有谁知道

我在等待的是

一朵浪花(注31)

印尼有干千万万座码头,鲁白野看见每座码头都有停泊的船只,也有候船的人,他的〈对星抒情〉(1952)是经典的航海人的诗,唯有独自生存在茫茫的大海之中,才能看见无限的星星,最后两段:

白日我在码头看水手拉起了纤绳

黑夜我数了星星又数船上闪眨的眼睛

不知码头上的女孩在等船

还是港内的船在等人(注32)

在印尼群岛的千山万水之中,在贫穷落后的第二次世界大战前后,老百姓感受到即使生活在深山里,也是一种殖民主义或日本侵略者的压迫与困境,所以鲁白野后来写下“你说群山围着山居人/像羊群囚在黑暗圏内”的名诗,他用安华喜欢的两句式的、马来班顿的结构,像这样有创意的诗〈十月感想〉,写于1950年,对后来的马华诗人是一种极限挑战,如何超越这样的诗?

你说群山围着山居人

像羊群囚在黑暗圏内

不见雨后底长虹

傲跨过天底两边

站在一滴泪及一个梦中间

靠着一线红曙光我想吻你

我爱听风暴中水手的嘶叫

及大海热恋船底的一支歌

春天是会来的

在黎明前我要伸直了腰(注33)

由于鲁白野喜欢将浪漫、现代、甚至革命与个人的激情混在一起,这就造成马华文学界无法欣赏其复杂的艺术结构一他们只能从死板的文学概念去辨认写实的、浪漫的或现代主义的,或从僵化思想意识去评价革命的、社会的、人生的、爱情的诗。而鲁白野将一切从文学与土地的,无论是马华的、马来的、印尼的、西方的,统统综合成他个人的主义、个人的诗歌,这就是鲁白野;可能他觉得他的散记还不够文学、创意不足,所以停留在“鲁白野”,而不用“威北华”之名。

六、海水倒灌淡水河:重新书写马来亚

鲁白野描述自己像霹雳的河水,从未间断的流浪:“到拿乞、万里望、金宝、红毛丹、槟榔屿、马六甲、星加坡”,然后流浪到印尼苏岛与爪哇各地,之后在1948年重返新加坡,并不断回返马来亚各地。回溯上流,他主要是立志为自己出生的土地写传,从远古开始,所以马来亚的土地书写多是散记,即《狮城散记》、《马来散记》与《马来散记·续集》,此外,《春耕》与《黎明前的行脚》也有一半的篇章是书写马来亚的散文。

在所有的文化废墟中,鲁白野对马六甲情有独钟,其中《马来散记》有〈郑和与马六甲〉、〈古城札记〉、〈古城两题〉、〈马六甲英华学院〉,《马来散记·续集》有〈古城的陷落〉。在《春耕》有一篇散文〈山城的窗〉之〈古城的古庙〉,他叙述马六甲的青云亭的历史,最后他说“我不会用更简单朴素的文字叙述我那时坐在石狮脚下的感想。于是我写了一首短诗”(注34)这首诗就是〈石狮子〉(1952),一种感性与知性的自觉,别人写马六甲,理智与情感是分开的,不是诉说感情就是大说道理,〈石狮子〉展现一幅理性与感性复杂的构图,思想与经验的艺术化:

谁吩咐你時在空底让黑烟薰着

尽管你看了百年又百年的兴衰

半夜钟声敲不开你瞌睡的眼

回头让我拾起一把黑土掷向天边

那儿来的蝙蝠在世纪底路上飞翔

怎得黑夜瞥见一朵火蔷薇在怒放

我就独爱在马六甲老树下躺着画梦

且让我点着海堤上的古铜的小铳炮

轰开了历史底大门我要看个仔细

谁在三宝山头擎起了第一支战斗的旗

1952•马六甲(注35)

鲁白野的散文〈郑和与马六甲〉与〈古城两题〉,为本诗提供最好的阅读注释。据他的考证,青云亭除了纪念淸末逃到南洋的反清义士,也是纪念开拓马来亚的华人先駆。郑和(1371-1433)最早在三保山上驻扎军队,帮助马六甲酋长击败暹罗的入侵,所以有“谁在三宝山头擎起了第一支战斗的旗”,这些历史华人的文化遗产,不应该忘记,所以建议考证历史事实,他呼吁,强力打开被锁住的埋葬的大门:“且让我点着海堤上的古铜的小铳炮/轰开了历史底大门我要看个仔细”。狮子是万兽之王,也是华人典当行、庙宇等的守门神,它已苍老,恐怕失去云忆,“半夜钟声敲不开你瞌睡的眼”,但是青云亭的香火,那象征中华文化的香火,依然燃烧,一代一代地传递下去,香火兴盛,犹如一朵“火蔷薇在怒放”。马六甲的名字源自马六甲树,这种树木,依然生长在圣保罗山(St. Paul’s Hill)的斜坡上。作者来到马六甲,在其树下遥想历史的发生。

这是一首现代诗,充满反讽矛盾的语言。作者说明,对复杂的马六甲青云亭的感受,无法用普通的语言说明,只好通过充满联想、暗喻、反讽的现代诗来表现,这首诗,除了本身是马华文学的经典作品,更是马六甲历史文化的重要文献。青云亭内应该刻碑纪念,可是研究青云亭的著作未曾引述,令人不解与失望。

我感叹诗人鲁白野生命的短促,他的马来亚诗的书写才开始,就突然逝世。在目前仅存的20首诗,有关马来亚地方书写的诗,除了〈石狮子〉,〈黎明寄简〉(1955)似乎写槟城,〈淡水河〉(1953)与〈遥寄〉(1950)似乎写新加坡,如〈遥寄〉第一段的两句,“星河像日子一般苦涩/风被囚在载货船里头”(注36),都是惊人之作。

他在二战后重返新加坡,常年流浪如风的他,重新落入英国殖民地的新加坡,新加坡人与新加坡河还是忙碌地为帝国的贸易当奴隶。可见鲁白野的诗,表面只是个人的抒情,实则融化了各种经验,成为一•幅意义复杂的艺术构图。当他写完《狮城散记》与《马来散记》,我相信他的下一个创作面向,便是以诗书写马来亚,可惜死亡毁灭了这项艺术工程。

七、1950年代“双重传统”“本土的文学传统”经典作家:鲁白野/威北华

周策纵教授(1916-2007)与我曾提出多元文学中心与双重文学传统论说(注37)。中国本土以外的华文文学的发展,已经产生“双重传统”(Double Traditions)的文学书写,同时目前已发展出“多元文学中心”(Multiple Literary Centers)的华文世界。透过这样的视野,便可更深入地认识中国本土以外的华文文学的变异与创意,才不会忽略本土文学复杂的组织性与整体性。任何有成就的文学都有它的历史与文学传统,世华现代文学也必然有它的多元文学传统。

在中国本土,自先秦以来就有一个完整而多元的大文学传统。东南亚的华文文学,自然不能抛弃从先秦发展下来的那个“中国文学传统”。若无此文学传统的根,东南亚、甚至世界其他地区的华文文学,都不能成长。然而单靠这个根,是结不了果实的.因为海外华人多是生活在别的土地与国家,自有他们的气候、土地、人民、风俗、文化和历史。当这些作家吸收各地的生活经验及其他文学传统时,本身自然会形成一种“本土的文学传统”(Native Literary Tradition)。新马和东南亚地区的华文文学,已融合了“中国文学传统”和“本土文学传统”,而不断尝试创作另一种书写。我们目前如果读一本新马的小说集或诗集,虽然是以中文创作,但中文已转型为华文,其感性、知性、生活、想象,都有所创造,有所差别,因为它容纳了“本土文学传统”的元素。

但“本土文学传统”也是一个复杂的系统,比如包括跨越族群文化的、放逐的、边缘性的书写。在新加坡与马来(西)亚有很多以英文写作的华人、马来人、印度人作家,他们认为用英文写作拥有最大的优点,即突破种族的藩篱(cut across ethnic boundaries),因为不同种族的人都使用英文,这是各族共同的语言,加上他们作品的视野也是跨越族群与社区,所以譬如说新加坡的英文文学也是多元族群、多元文化的文学,这点的确是英文文学的优势(注38)。

马华或新华小说与诗歌、散文、戏剧,有多少是属于这个复杂的系统?目前最值得研究,是后殖民社会各族文化传统与本土文化的交融(syncreticity)与驳杂性(hybridity)的产品。这是其中一些本土现代性。它非常具有易文·左哈尔(ItamarEven-Zohar,1939-)的多元系统(或译复系统)理论(polysystem theory)(注39)的复杂性。这些典型的后殖民产物,一个族群之间,或不同族群之间的文化差异性之存在,都同样极端不同,所以易文-左哈尔的多元系统理论用生物化学的名词原子多价(染色)体(polyvalent),形容后殖民/移民社会社群的文学形成的复杂构成元素。新马的文学书写最能说明易文-左哈尔所说:文学、文化等社会符号现象都是由一系列不同却又互相联系、互相依存的系统组成(注40)。

就语言与文化复杂性而言,在一个族群之间的文化边界与不同族群的文化边界互相重登与差异性,形塑出马华或者新马作家的文学书写的社会性文学与语言的变异,过去我在《鱼尾狮、榴槌、铁船与橡胶树:新马华人本土幻想/华语/文化/文学的重构神话》(注41)中,曾以商晚筠(注42)(1952-1995)等作家为例。如果再继续追溯,在1950年代,要寻我一位具有经典性的“双重传统”、复杂的“本土的文学传统”,则以鲁白野/威北华最典型。他的诗、小说、散文,在马来亚、新加坡、印尼土地上不断流亡的废墟中产生的书写,这些废墟与流亡,是一种隐喻:废墟暗指吸收了中国文学、马华文学、西方现代主义、马来与印尼的新旧文学,与各种族人的困难的生存空间;流亡是所谓经验的过程。

八、结论:“存在的遗忘”与鲁白野/威北华

米兰·昆德拉(MilanKundcra,1929-)在《小说的艺术》里说,胡赛尔(Edmund Husserl,1859-1938)看见人文的危机,是由于科学单面性的性格,科学将世界简化成为技术与数学探索的单纯客题,将人类的文化艺术与生活的具体世界,排除在他们的视野之外。简单地说,人类通过各个科学狭窄的隧道看问题,看不见世界的整体和自己、人类从此陷入“存在的遗忘”之中(注43)。很多马华文学的具体存在,也被文学批评家与学者,预先遮蔽,预先遗忘了。

鲁白野的小说、诗、散文,特别喜欢使用流亡、生活的废墟、青春的文字。在《黎明前的行脚》后记里,他说:“我这个永远挑着痛苦担子的人……站在生活废墟上。”他的作品是“青春群像的描写……是人生起伏的流亡途中的生活感情的描写。(注44)其实除了生活上的流亡与废墟,他的文学性也是不断的流亡。不断流亡的中国性、马华性、西方现代主义,还有马来、印尼文学的倒流.与中国性、马华性的混合,犹如海水与淡水混合,形塑出夏杂的、另类的马华文化属性,这种文化驳杂性,提炼出驳杂的文学。因此,他的诗歌的位置,一般的文学史无法给予评价,文学位置的安排就更有难度,更何况往往以年代(如战后)、历史事件(如紧急状态(注45)文学)、文学的流派(如写实派、现代派)等等单一的视角来看文学,完全忽略了鲁白野的书写艺术,再加上他是一位早逝诗人,写作没有几年,不属于任何文学团体与主义;所谓战后作家.看不见他的时间性,所谓紧急状态时期文学,看不到他的政治关联。

我翻遍如方修的《战后马华文学史初稿》(注46)、原甸《马华新诗史初稿》(注47)还有黄孟与徐迺翔《新加坡华文文学史初稿》(注48),都找不到一个字,关于鲁白野的诗、小说与散文,只有方修略提他的《马来散记》。梁春芳的《漂流与变体:战后20年新华新诗的主题性建构》(注49),企图重写新华诗歌史,在我的建议下,开始给予合理的论述。在选集中,《新马华文文学大系》(注50)的诗歌集编选大概出于诗人周粲之手,收录了鲁白野的〈十月感想〉与〈石狮子〉二首,令人惊喜,但是在导论里,可惜只字不提。

如果鲁白野看见一部部新马文学史与选集出版,我们问他感想、他大概也会再说一次:“我倒有点像个搭不到黎明列车的旅人,半夜留在荒凉的深山车站中,看看一颗又一颗流星划破了黑夜的天空……”

被预先遮蔽、预先遗忘了的,又何止鲁白野?

寄稿于2018年1月

注1:鲁白野《马来散记》,新加坡:世界书局,1954,页1-2。

注2:王润华〈郑和登陆马六甲之后:中华文化的传承与创新〉,王润华《鱼尾狮、榴梿、铁船与橡胶树:新马华人本土幻想/华语/文化/文学的重构神话》,台北:文史哲出版社,2007,页134-147。

注3:威北华〈淡水河〉,成北华《黎明前的行脚》,新加坡:世界书局,1959,页90。

注4:王润华(从边缘思考到边缘文学阅读〉,王润华《越界跨国文学解读》,台北:万卷楼,2004,页443-461。

注5:在鲁白野的著作方面,目前以新加坡国立大学中文图书馆与马来西亚南方大学学院的收藏最完整。

注6:鲁白野之子李文(1957-2019)是新加坡行为艺术圈领军人物之一,曾透露父亲积劳成疾,在他五岁时过世,留下他和两姐一兄。详见吴启基〈李文的黄人走了20年〉,《联合早报》,2012年4月24日。

注7:威北华〈伸诉〉,《黎明前的行脚》,页100。

注8:鲁白野〈序〉,鲁白野《狮城散记》,新加坡:世界书局,1953,页2。

注9:威北华〈一人的山〉,威北华《流星》,新加坡:南洋商报社发行、南洋印刷社印刷,1955,页46。

注10:威北华(后记),同上书,页133。

注11:慧适(1940-2009),原名林木海,又名岸沙、陈潮,生于马来亚吉打州居林,曾任马来西亚华文作家协会副会长。淡莹(1943-),原名刘宝珍,生于霹雳州的诗人,1971年考获美国威斯康辛大学硕士后,1973年在新加坡执教与写作。

注12:关于印尼的现代文学,参见廖建裕《现阶段的印尼文学运动》,收入《廖建裕诗文选》第二册,新加坡:新加坡青年书局,2008; Andries Teeuw, Modem Indonesian

Literature: 2nd Edition, Springer, Leiden: KITLV,1996;Andries Teeuw, Sastera Bare Indonesia, Kuala

Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya,1980。

注13:威北华〈窗前的床〉,《黎明前的行脚》,页87。

注14:鲁白野〈马来人的抒情诗〉,《狮城散记》,页71-74;参见廖建裕《马来旧韵文》,收入《廖建裕诗文选》第二册,页85-145。

注15:威北华〈晚会),威北华《春耕》,新加坡:友联图书公司,1955,页106-115。

注16:椰卡达,即印尼最大城市雅加达(Jakarta),下同。

注17:威北华〈晚会〉,页108。

注18:Chairil Anwar, H. B Jassin(ed), Chairil

Anwar: Pelopor Angkatan 45, Djakarta: Gunung Agung,1968.

注19:Chairil Anwar, Burton Raffel(trans), The

Voice of the Night: Complete Poetryand Prose of Chairil Anwar (rev.ed.), Athen,

Ohio. Ohio University, Center for International Studies, 1993; Chairil Anwar, Liaw

Yock Fang (ed.&trans.) with the assistance of H. B. Jassin, The Complete Poems

of Chairil Anwar, Singapore: University Education Press,1974。中文翻译,参见谷衣(廖逢裕)编译《凯里尔·安哇诗选》,新加坡:世界书局,1961(收入《廖建裕诗文选》第一册,新加坡:新加坡青年书局,2008,页223-257)。

注20:关于安华的文学影响,参考Andries Teeuw, Sastera Baru Indonesia。安华曾将艾肯(Conrad Potter Aiken)、培仁(Edgardu Perron)、奥登(W. H. Auden)、里尔克(Rilke)等人的诗译为印尼文,详见“庶尾蜂房”网站:http//kamadevas.pixnet.net/blog/post/202251293-somewhere。

注21:谷衣(廖建裕)编译《凯里尔·安哇诗选》,页235;原译文经本文作者略作修改。

注22:维基百科网站(词条:Hendrik_Marsman)。这本译本有马斯曼(Hendrik Marsman)的诗歌与评论:Peter van de Kamp & Frank

van Meurs (eds), Turning Tides: Modern Dutch & Flemish Versein English Versions by Irish Poets. Brownsville,

Oregon: Story Line Press,1994。

注23:详见:Cleanth Brooks, “The Language of Paradox,”The Well Wrought Urn: Studies in the Structure

of Poetry, New York: Reynal & Hitchcock,1947。维基百科词条“Paradox (literature)”亦有布鲁克斯(Cleanth Brooks)的“矛盾的语言”(Language of Paradox)理论的详细说明。

注24:唐孟生翻译,见“蔗尾蜂房"网站。

注25:威北华(写给日里河的诗〉之四〈未来派〉,《黎明前的行脚》,页76。

注26:中文翻译引自唐孟生,见“蔗尾蜂房"网站;另一种翻译见谷衣(廖建裕)编译《凯里尔·安哇诗选》,页256。

注27:威北华(写给日里河的诗〉之三〈河上守军〉,《黎明前的行脚》,页75-76。

注28:参见维基百科词条“Hendrik Marsman”。

注29:威北华〈沉默〉,《禁明前的行脚》,页91。

注30:威北华〈海婴〉,同上书,页83。

注31:威北华〈潮〉,同上书,页77。

注32:威北华〈对星抒情〉,同上书,页85。

注33:威北华〈十月感想〉,同上书,页80。

注34:威北华〈山城的窗〉之《古城的古庙〉,《春耕》,页53。

注35:威北华〈石狮子〉,《黎明前的行脚》,页88。

注36:威北华〈遥寄〉,同上书,页81。

注37:周策纵〈总评辞〉,王润华主编《东南亚华文文学》,新加坡:作家协会与歌德学院,1989,页359-362;王润华《从新华文学到世界华文文学:论文集》,新加坡:潮州八邑会馆,1994,页256-272。

注38:Edwin Thumboo, “Writers' Role in a Multi-Racial Society”,Singapore Spectrum1 (2)(Jul/Aug1978), p.4; Kirpal Singh.“Inter-Ethnic Responses to Nationhood: Identity

in Singapore Poetry,” Anna Rutherford

(ed), From Commonwealth to Post-Colonial, Sydney, N. S. W.: Dangaroo Press, 1992,

p.118.

注39:左哈尔的相关著作有:Itamar Even-Zohar, Papers in Historical

Poetics. Tel Aviv:Porter Institute,

1978;“Polysystem Theory,” Poetics Today1(1-2,Autumn,1979), pp287-310;

“Polysystem Studies,” Poetics Today 11(1)(1990);Papers in Culture Research (Electronic Book,

available from Even-Zohar's Website,2005)。

注40:目前的中译本有张南峰的译作,见伊塔马埃文一佐哈尔〈多元系统论〉,《中国翻译》,2002年第7期,页21-27。

注41:王润华〈郑和登陆马六甲之后:中华文化的传承与创新〉,页134-147。

注42:42商晚筠(1952-1995),原名黄莉莉,后改名黄绿绿,马来西亚留台生中最早在台湾获小说奖的创作乍人,主要作品有小说集《痴女阿莲》、《七色花水》、《跳蚤》等。

注43:详见:Milan Kundera. The Art of the Novel. New

York. Harper,1993, pp.3-5;米兰昆德拉著,尉迟秀译《小说的艺术》,台北:皇冠,1986,页8-10。

注44:威北华(后记〉,《黎明前的行脚》,页127。注45:此处的紧急状态,指“马来亚紧急状态”(Malayan Emergency)。1948年马来亚共产党展开武装斗争之后,英国殖民政府宣布全马来亚进入紧急状态,直至1960年才解除,这12年期间英联邦军队与马来亚人民解放军进行游击战,后者则称此为“反英民族解放战争”。

注46:方修《战后马华文学史初稿》,新加坡:南洋大学人文与社会科学研究所赞助出版,1978。

注47:原甸《马华新诗史初稿》,新加坡:文学书屋,1987。

注48:黄孟文、徐道翔《新加坡华文文学史初稿》,新加坡:新加坡国立大学中文系,2002。

注49:梁春芳《漂流与变体:战后20年新华新诗的主题性建构》,《文学的方向与脚印》(卷一),新加坡:新加坡青年书局,2009,页58-61。

注50:《新马华文文学大系》,新加坡:教育出版社,1971,页462-463。编者按:2019年有两本在台湾出版的马华文学选集(陈大为、钟怡雯主编《华文文学百年选·马华卷1:散文》与《华文文学百年选·马华卷2:小说、新诗》,台北:九歌出版社,2019),分别收录了鲁白野的散文〈华侨的庙〉与诗〈石狮子〉。

《马来散记》

作者原序(注1)

我是诞生在吡叻河(注2)的岸上的。

吡叻河在它自己的汜忆中,是一个时常搅起了满江波浪在发怒的巨人。在雨季中,人们就会害怕吡叻河的突然愤怒,滚起了混着浓黄泥浆的高潮在大力泛滥。幼时在育才学校(注3)读书,就曾经见过发自吡叻河的洪流,把整个怡保镇都淹没了的情景。父亲还得雇人划了一叶小舟,到学校带我回家。

之后,自己也像吡叻河的流水,从未间断过地在流浪:到拿乞(注4)、万里望(注5)、金宝(注6)、红毛丹(注7),槟榔屿、马六甲、星加坡(注8)。就是到了印度尼西亚之后,自己的生活亦从来不曾在土地上牢牢地长了坚强的根,还是萍踪四处,在作一个青年漂泊者。兜了足足十二年的圈子,我又回来了;回到星加坡,一个英勇的城;回到马来亚,一块还是丰沃的善良的土地。(我在它的沦陷期间,是如何焦灼地牵挂着这里的友人的生活与安全啊!)

当然,我是爱那春山如笑的印尼土地的。我的年青的学习日子,大半是消耗在它的慈爱的胸脯上。我的青春的爱,也分了一半给它;但我更爱马来亚,我绝对不会忘记这孕育我的纯洁而耿直的灵魂,教育我怎样在沉重吃力的生活重担下伸直了腰站起来的可爱的故乡。因此,我时常告诉自己,要好好地替它写一部传记哟!我要把故乡长成的过程忠实地记录下来,要亲切地写我们的先人曾经怎样流了无尽的血汗在努力开拓它、耕耘它,创造了一个幸福、繁荣的新天地。

继拿督翁(注9)之后,出任巫协(注10)新主席的东姑鸭都拉曼(注11)说过的:“在我的故乡所在地吉打州只有一个英国人的时候,中马(注12)两大民族一向都能和平相处。民族间的磨擦或排挤的念头根本不存在。”这是很宝贵而又是很真实的历史事实。

国人(注13)到马来亚开拓的历史,约可分为三大阶段:(一)从湮远的年代到明朝,国人乘了原始的大鸡眼木造船(注14)到马来半岛作和平的贸易活动。(二)明朝钦使郑和(注15)太监扶助满剌加王朝立国的时代。(三)十九世纪至今,华侨劳力的大规模输入,由神圣的劳动创造了马来亚的以种植业(最先是甘密(注16)胡椒,以后就是树胶(注17)。)及矿(注18)业(尤其是锡矿业)为主的繁荣。在这三个阶段中,我们都能够维持着中马两大民族间的亲密的和平友谊,相信我们还能发展它。

对马来亚的将来,我仍是很乐观的。

(鲁白野)

一九五四年春天

注1:原载于鲁白野《马来散记》,新加坡:世界书局,1954年10月初版,页1-2。

注2:吡叻河(Sungai Perak),今译“霹雳河”,下同,是马来西亚第二长的河流(最长的河流是砂拉越州的拉让江),长约400公里。源于泰国边境,自北而南纵贯霹雳全州,注入马六甲海峡。

注3:此处的育才学校,指“霹雳公立育才中小学”,位于马来西亚霹雳州怡保市休罗街(今译苏丹伊斯干达路,Jalan Sultan Iskandar)街尾(育才华小现址),创办于1907年,今为育才华小与育才独立中学。

注4:拿乞(Lahat),位于怡保市西南八公里处,地底蕴藏丰富锡苗,是近打河域最早开埠的地区之一。锡矿业的鼎盛造就了拿乞的经济兴盛和繁华。当时,当地人口以客家人和广东人为主,多以务农和采矿维生,高达80%的居民曾在矿场工作。

注5:万里望(Menglembu),怡保市近郊城镇,位于升旗山(Kledang Hill)山脚。1950年代与拿乞、甲板(Papan)和布先(Pusing)等临近小镇掀起了采矿潮。

注6:金宝(Kampar),位于霹雳州近打河流域的小镇,曾拥有丰富锡矿。

注7:红毛丹,应指丹绒红毛丹镇(Tanjung Rambutan),位于怡保市乌鲁近打(Ulu Kinta)。

注8:星加坡,今译新加坡(Singapore),下同。

注9:拿督翁·嘉化(Dato’ Onn bin Ja'afar,1895-1962),马来族政治家、马来西亚及马来联邦柔佛州务大臣。他创立马来民族统一机构(United Malays National Organisation,简称“巫统”)与人民信托局(Majlis Amanah Rakyat.简称“MARA”),对马来西亚政治影响深远。鲁白野在本书“人物”卷的〈拿督翁叛逆起家〉一文中有更多相关叙述。

注10:巫协,应是指“巫统”,成立于1946年,是马来西亚政党联盟“国民阵线”(Barisan Nasional,简称“国阵”)的创始者及最大党派。国阵自1957年独立后就长期执政,主宰着马来西亚的政治,直至2018年的败选结束其连续60余年的执政权。

注11:东姑鸭都拉曼,一般译作东姑阿都拉曼(Tunku Abdul Rahman,1903-1990),是马来西亚第一任首相,亦被尊为“马来西亚国父”、“独立之父”。

注12:此处“中马”,指华族与马来族,下同。

注13:国人,指“中国人”,下同。

注14:大鸡眼木造船,指船头漆成朱红色的中国广东商船,俗称"红头船”。此从事远洋贸易的商船是过往中国与世界各地经济和文化交流的交通工具,如今是广东潮汕的重要象征。

注15:郑和(1371-1433),中国明代航海家与外交家。郑和奉明成祖(1360-1424)之命展开至少七次的远航,历时28年,访问了30多个西太平洋和印度洋沿岸的国家和地区,史称“郑和下西洋”。鲁白野在本书“人物”卷的〈郑和与马六甲〉一文中有更多相关叙述。

注16:甘密,今多写作“甘蜜”(Gambier)。甘蜜原是廖内群岛上的一种野生植物,樹高约八尺。其用途广泛,可用以鞣皮、染色,亦是嚼槟榔用的配料。清代文人魏源(1794-1857)在其著《海国图志》中称之为槟榔膏。一般认为潮州人最早到达廖内群岛种植甘蜜,后来才发展至新马地区。

注17:此处“树胶”,应指橡胶。

注18:矿,原文写作“鑛”,下同。