大马经济不平等的状况与倾向

大马经济不平等的状况与倾向

孙和声

问题的提示

大马的繁荣,谁受惠最多?Mokhtar Tamin在1982年10月14日《南洋商报》的陈志勤专栏中对这问题有以下的看法:“至于说到那些人从大马的繁荣中受惠最多,无可否认的,国内的中产阶级正在欣欣向荣,声势日益壮大。主要原因在于资本和教育所取回的收益最大。劳动所取回的收益却没有增加的那么快。”这段话基本上点出了大马经济发展过程中的重点:

(一)我国的中产阶级正欣欣向荣,新经济政策目标显示的正是“要建立一个马来工商业阶级”。

(二)资本和教育的取回收益比劳动取回收益快速得多。这一点很重要,我国经济平等与不平等的基础主要便是建立在这个基础上——资本和教育。同时也显现出,我国“上移”Upward Mobility的工具,主要也建立在这基础上。只要看看我国大企业(尤指公共企业)的成长和治理这些企业的“治理者”的“本底”,便会了解这一点。本文尝试更进一步的探索这问题,重点则着力于“各族内部的经济平等”的问题。当然,这个“个殊性”的问题是必须从大马的“一般性”的经济平等与不平等倾向中探索方能奏效。同时,大马的一般性的经济平等倾向(或不平等),也须放在一个历史性的基础上以及从一个国家经济和国际经济的范畴内探索,方能有效地反映其客观性与准确性。只是,这么广泛的途径难免会费颇多篇幅,故须采用“经济”的途径,把论点着力于较一般性的、非技术性的和较现实的问题。同时,本文也试图证明下列假设:

(1)从1957年独立以来至今,大马“所得分配”的状况,基本上是“愈趋不平等”。换句话说,不平等是“古已有之,于今为烈。”这一点相信是颇出乎大多数人意料的,这主要在于一个观念上的问题。所谓经济平等或不平等,是从一个“相对的”和“动态的”角度而言,而非从一个“绝对的”和“静态的”角度观察。是故,谈到“所得分配”(狭义)或经济不平等(广义)是从“相对所得”或“相对富裕”的范畴内来讨论。

(2)资本和教育是加速和扩大经济平等或不平等的基本因素。(权力和身份也很重要。)

(3)各族间的“内族群的不平等”比“族际间的不平等”更为强烈。

论及其他时,须先讨论第三个假设,同时引介入一些有识之士的实证成果和价值判断。因为这问题是特别值得加以深思熟虑的。新经济政策的目标,众所皆知,意在纠正和重分配:

a.族际的一一主要在于纠正华巫间的经济失衡和把外国资本“转移”到本国人士——尤其马来人的手中。

b.社会经济的——不分族籍的纠正和消灭各族的贫穷(是指绝对贫穷或相对贫穷,则不得而知)。

c.地缘经济的——也就是指“城——乡”的相比。

d.地缘政治的——即“州际”间的经济失衡。

在这四个价值目标中,无疑的a和b是较受注目的,当然这与我国的多族社会构成份子的心态有关。但是,我国各族群间“经济平等或不平等”的状况如何?这似乎颇具“悬疑性”。

内族群的平等倾向

经济平等或不平等应如何确定呢?这是必须加以诠释的。基本上,所谓平等或不平等,应该从一个相对的和动态的角度来衡量,方有意义。换句话说,我们可以用一定时期的“区间”如1957至1970或1980年作为基准,从而度量这“区间”所得分配状况是否:

(一)无者的所得增长,较有者为速。

(二)大多数的无者在总国民所得份额中所占比率是否増加。

(三)一定少数者所占的总国民所得份额是否有减少。也就是说,所得或更重要的“所得创造性财富”In-come -Creating Wealth如企业拥有权的集中程度,是否受到冲淡或加速集中化。当然,这个准则并不一定具有普遍的适用性。尤其在一个自由企业制社会,因为“循环起因累积效果”的作用,以及“英才制度”的原则,很易使“有者愈有,无者愈无”,对有权势与无权势者言,这更为确实。是故仅仅说较不幸者有改善其生活条件的机会(也就是说从免于匮乏到取得改善),或“机会的平等”,可能仅是证明有者比无者有能(实质上所谓机会的平等,其内涵与界限很难确定)。英国小说家G. Orwell有句名言:“所有的动物都是平等的,然,有些动物则较其他平等。”这句话确有其普遍的适用性。然而在实证经济平等或不平等的过程中,却仅能作为结论的注脚,而不能用于“分析的过程”(一般上讨论经济平等者,都是就一般性言,而较少建立一些确定的尺度)。当然,上述准则的“客观性”也非绝对的。造成所得不均或经济不平等的因素太复杂了。机会结构是最基本的理由;其他较稳微的因素如个体或团体的文化与制度,甚至价值偏好的选择不同,都是可能的起因。举个例子,我们总不能要求一个“选择”每月工作30天的工友其所得与仅“选择”做20天的工友享有“平等的结果”吧?

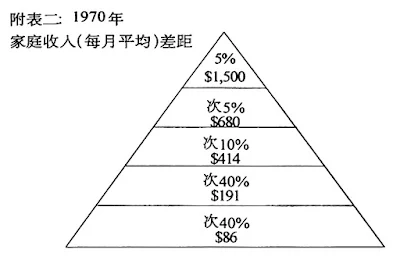

大马所得分配状况如何,附表一与附表二以及附表三很清楚的反映出其概况(请三表并阅)。

附表一:大马半乌家庭所得分配状况

|

|

1957/8所得份額% |

1967/8所得份额% |

1970所得份額% |

1973所得份額% |

1976所得份额% |

|

上层5% |

22.1 |

23.6 |

28.1 |

26.4 |

- |

|

上层20% |

48.6 |

51.3 |

55.9 |

53.7 |

61.9 |

|

中层40% |

35.5 |

34.4 |

32.5 |

34.0 |

27.3 |

|

基层40% |

15.9 |

14.3 |

11.6 |

12.3 |

10.3 |

|

平均所得(马币.元) |

215 |

240 |

264 |

324 |

801 |

|

中层家庭所得(马币.元) |

156 |

154 |

167 |

-- |

319 |

|

吉尼比率Gini Ratio |

.412 |

.442 |

.502 |

.50 |

.567 |

|

泰尔指数TheilIndex |

.295 |

-- |

.476 |

43 |

.709 |

资料来源:

1.D. R. Snodgrass(l975)

2.1shak Shari & Ragayah M. Zain(1978a,1978b)

3.M. W. Kusnic & J. Da Vanzo(1980)

附表一的资料显示,从1975到1976年这段期间,上层20%所占的“所得份额”由48.6%升到61.9%,而基层40%的低入息者,其所得则由1957年的15.9%降至10.3%。最具反讽性的是,从1970年新经济政策实施后,基层40%的所得竟然也在下降(1973年情形较特殊,可能是与这期间原产品价格升涨有关),虽然这是就相对所得并非绝对所得而言;但是,这至少显示出,在内族群的所得分配,各族的低入息者所享有的利益,似乎并不显著。Mokhtar Tamin说,我国的中产阶级正在欣欣向荣,但是附表一数字显示,可能是颇“表象的”(当然衡量的标准和统计方法不同,自会有不同的结果)。再或者是所谓“中产阶级”Middle-Class应如何定义的问题。月入500元、700元或1000元左右者,是否归纳入中产阶级这个范畴呢?这个标准是应该受到确定的(当然须视现时的生活水准而定)。抛开这中产阶级的阵容是壮大了或缩小了不谈,就“社会经济”这个范畴来说,各族内部的所得状况愈趋向不平等应该是毫无疑问的。实质上,Kuznets law若应用到自由企业的大马,其有效性似乎是颇显者的(在经济成长初期,所得分配将趋向不平而晚期则又趋向于平均)。大马严格说,是刚进入工业化时期(初期),在这期间所得是明显的“倾向不平均分配”。然在“晚期”(尚未实现)会不会倾向“均分”,就要拭目以待了。

这种所得倾向不平均分配(就内族群言)在大马会产生什么社会经济后果呢?在当前阶段,Jomolkwane Sundaram与Ishak Shari认为:“独立后,马来内族群的増进不平等,是很戏剧性的。这主要是因为政府在提升马来社群的地位时,忽略了马来人“内部的差异”,甚至是“内部的等值利益”。是故,当各社群内部的经济不平等在扩大的时候,各族依然持续的在强调族群、族动员和走族性路线,这与存在的客观事实似乎是很不对称的。”(见《80年代的发展》一书,248页,国民大学1981年版。)Jomo与Ishak是指整体大马。但是根据Kesster在吉兰丹的研究,他认为在吉兰丹巫统与泛回之间的政治斗争,基本上是一种“有者与无者”的分歧。这是因为,在吉兰丹华人较少,是故马来人有者、贵族、政府公仆、商人与农民、以及地主与佃农、或城乡之对立,就较能表现一种阶级的对立味道。换句话说,大马的族群主义是统治阶级的政策造成的一种副现象,用Wagata(日人)的话说,是一种主观的多元主义,Subjective Pluralism(见Judith Struuch著《大马国内的华人新村政治》,14-18页,哈佛大马出版社1981年版)。

又Zakaria Haji Ahmad认为:“随着新经济政策的进展,其终极效果将是:阶级依然是不可能超越种族。但是,在马来人本身,阶级冲突将会随新经济政策的进展而突显。相对的,华人“内族群”的阶级冲突将不大可能产生。因为,华人不满是导向政府的(改革)计划而非其他对象。”换句话说,华人对政府政策的不满,会转移了他们对内部经济不平等的不满(见Fisk与Osman Rani编《马来西亚的政治经济》,98页,牛津大学出版社1982年出版)。

同样的,Tan Tat Wai在《西马的所得分配与定向》一书中,积累了各种统计资料显示,从1957年到1970年以及新经济政策实施后这段期间,马来族群受惠最多的是:

(一)马来社会中的固有的有者。

(二)高地位的政府官员。

(三)从大学毕业出来的马来青年。(高层人士子女受高等教育的比率比低层多8倍。)

陈氏在书中第282至290页中尚列出了马来有者的身份地位与企业的拥有权间的关系(另外,一些很富有的马来少数有者与皇族的企业拥有权,则是较“微妙”的问题,见199页)。

(Tan Tat Wai此书资料非常丰富,其论域也含盖了华人经济的过去、现在与未来的探讨,对华裔是一本很富有参考价值的好书。)

上述的资料、分析以及“牙慧的引介”,简略的说明了内族群成长中的不平均分配(这价值实质上也包括了政治价值的不平均分配),只是必须谨记的——这是就相对所得而言,并非绝对所得。就绝对所得来说,是有进展的。如从1957至1976年这期间,平均所得已由215元増至801元。纵使扣除了通货膨胀率,实质所得依然是有增长的(虽然就吉尼比率言,所得的集中是扩大了而非冲淡了。吉尼比率一般上是与罗伦斯曲缘Lorenz Curve合用,以表现经济成长与所得分配之间的一种工具,只是这工具仅能表现货币的项目,却不能反映最主要的、导至平等或不平等的起因)。

实质所得的增长,在很大的程度上,将使我国较能在“稳定中求成长”。因为在发展中国家如大马,人民对经济生活之不满,基本上起于两大因素:

(一)患其少。

(二)患其不均。

绝对所得的增长,虽有助“稳定社会”,然在这“期望增加的革命时期”,“不均”的问题若广泛的持续着,是很易导致不能控制的普遍性不满的。Musa Hitam就不时的提醒这一点。

重分配的成长

重分配的成长可以说是任何社会所追求的基本价值。这价值至少会有双重目标(普遍性):

(一)有着“量”的成长(先量后质)。

(二)有着较平等的所得分配。或用一较广义的指标,人民经济生活有着颇令人满意的改善(如财货与劳务的较平均分配)。

就大马的个殊性而言,这重分配的成长应该含有下列条件的实现,如:

(1)扩大参与的要求——社会变迁,产生了新的势力团体,这些团体取得较高的经济力量与社会地位后,必定会要求改善其政治地位,以获得更大的决策过程中的发言权,从而保障其所取得的社经优势与文化权。

(2) 解决分配问题的要求——经济发展,创造了新的财富,也激起了人民增进的欲望。其结果使分配问题更见迫切性。

(3) 解决社会冲突之要求一一增进的财富、社会流动率之加速、传统规范之失效,这些都使得人民更进一步的要求政府解决这些冲突,而不同的集团,也希望政府的解决会对其有利。这情形就如Tan Tat Wai所形容的。马来领导阶层(可定义为:获得一切所能得到的利益之最大量者)。是在新经济政策的实行过程中受惠最多的。但也是这些人最:

a.人欲无穷和要求更多的特权与便利。

b.不愿意承认非马来人,尤其是华人,对大马经济发展的贡献。

c.不情愿承认非马来人中也有许多是有权利要求过一种“像人的生活”的。

在大马,重分配与成长这双重目标是否有达到呢?这必须看是从那个角度来衡量。若从相对所得的角度来看,大马的分配应该是一个金字塔形的结构,有如附表二的形态(请同时参阅附表三的详细内容)。

(根据Snodgrass统计之资料)

从附表二可以看出,大马的相对所得分配“差额”颇大。为什么导致这种现象呢?因素也是多重的。从历史的角度来看,主要当然是殖民期的双重经济引起的,如财产拥有权的集中(在马来人方面,是有者的土地集中率颇高);生产与分配结构的偏差性,如多数从事劳力者不是成为种植业的“契约劳工”便是自足式经济形态;少数上层阶级独占了工商与金融业(尤指外国人),有意识的抑制工资上升的政策以及政府的累退税制Regressive Tax(尤指出口税和间接税)。独立后,从1957到1970年期间,政府的工业政策实质上强化了殖民时期的经济形态与政策。这不仅使得殖民期的不平等发展持续着,甚至强化了生产体系的集中性与独占性(见D. Harris,〈经济成长与所得分配〉一文,此文收入《80年代发展》一书中。然而,自70年代新经济政策实施后,这种现象是否依然持续着呢?附表三提供了最好的答案。我们若比较华巫印各“内族群”的1970与1973年所得分配状况,便可知道,至少中下层80%的所得分配状况,并没有显著的改善。若再比较附表一中1970与1976年的数字,更会发现到“情况正在恶化中”。至少:

(一)上层20%的所得份额增加了。

(二)中下层80%的“所得份额”则“无増有减”。

(三)若以吉尼(gini)比率为准,也显示出情况在恶化中。

这种倾向如何解释呢?最基本的理由为:

(一)迟滞效果——因为自1970年的一系列经济政策,必须假以时日,方能显示出其扩散效果。占大多数贫者的马来农民,也不易在很短时期内懂得利用政府给予的便利。这是就一般性的不平等倾向持续的因素而言。

(二)就个殊性而言,马来权力优异份子与新经济政策的关系非常密切。近水楼台先得月,是很自然的倾向。

(三)自1957年独立时,华人有者在经济层面有着颇差强人意的进展,尤其在现代部门领域。且自1957至1970年时的经济政策(包括教育机会)其利益是颇偏向华人中上层都市人口的。

(四)资本与教育的回收报酬比劳动大,是持续着经济不平等的一个基因。60年代起,工业政策较偏向资本密集的进口代替政策,使华人有者与一般华人(尤其集中于工业地带的华人平民)在经济上取得进一步的进展和扩大的就业机会。在收回报酬方面,附表四反映出资本和教育的“差别报酬”。

附表三:大马半岛各族家庭所得的分配情况

|

马来家庭所得份额% |

|||||

|

|

1957/8 |

1967/8 |

1970 |

1973 |

1976 |

|

上层5% |

18.1 |

22.2 |

23.8 |

22.7 |

- |

|

上层20% |

42.5 |

48.2 |

51.3 |

50.8 |

-- |

|

中层40% |

37.9 |

34.8 |

35.7 |

35.5 |

-- |

|

基层40% |

19.6 |

17.0 |

13.0 |

13.7 |

-- |

|

平均所得(马元) |

140 |

63 |

172 |

222 |

529 |

|

中层家庭所得 |

112 |

120 |

122 |

-- |

357 |

|

吉尼比率 |

.34 |

.40 |

.46 |

.45 |

.47 |

|

泰尔指数 |

.21 |

-- |

.40 |

.36 |

.44 |

|

华人家庭所得份额% |

|||||

|

|

1957/8 |

1967/8 |

1970 |

1973 |

1976 |

|

上层5% |

19.2 |

19.9 |

25.4 |

18.8 |

-- |

|

上层20% |

46.6 |

46.7 |

52.3 |

48.6 |

-- |

|

中层40% |

35.9 |

36.3 |

33.5 |

35.5 |

-- |

|

基层40% |

18.1 |

17.0 |

14.2 |

15.9 |

-- |

|

平均所得(马元) |

302 |

349 |

381 |

444 |

1247 |

|

中层家庭所得 |

223 |

261 |

269 |

-- |

623 |

|

吉尼比率 |

.38 |

.39 |

.46 |

.42 |

.58 |

|

泰尔指数 |

.25 |

-- |

.39 |

.31 |

.73 |

|

印人家庭所得份额% |

|||||

|

|

1957/8 |

1967/8 |

1970 |

1973 |

1976 |

|

上层5% |

19.4 |

22.3 |

28.4 |

25.6 |

-- |

|

上层20% |

43.6 |

48.1 |

53.6 |

51.3 |

-- |

|

中层40% |

36.6 |

35.6 |

35.6 |

33.7 |

-- |

|

基层40% |

19.8 |

16.3 |

16.3 |

15.0 |

-- |

|

平均所得(马元) |

243 |

260 |

301 |

305 |

519 |

|

中层家庭所得 |

188 |

191 |

195 |

-- |

232 |

|

吉尼比率 |

.37 |

.40 |

.47 |

.44 |

.49 |

|

泰尔指数 |

.23 |

-- |

.39 |

.39 |

.50 |

资料来源:

1.D. R. Snodgrass(l957)

2.Ishak Shari & Ragayah M. Zain(1978,1978a)

3.M. W. Kusnic & J. Da Vanzo(1980)

附表四:就业团体每月所得表

|

职业 |

马来人 |

非马来人 |

差别% |

|

专业与技术 |

$319 |

$488 |

53 |

|

经销者与行政 |

574 |

632 |

10 |

|

文员 |

238 |

291 |

22 |

|

销售 |

118 |

259 |

119 |

|

服务 |

172 |

162 |

6 |

|

农民 |

84 |

210 |

150 |

|

农场劳作者 |

74 |

104 |

41 |

|

生产劳工 |

132 |

172 |

30 |

资料来源

Tan Tat Wai:Income Distribution and Determination

of West Malaysia, Page133.

从附表四中可看出我国农民与农场劳作者的所得是偏低的。华人虽然较马来人在这方面有较“令人满意”的表现,这可归功于华人从事的多为较商业化的经济作物(包括园艺作物)。同时,在某种程度上也可能与文化因素如工作态度有关。另外有人认为,我国稻农的所得,一般上是较低的,然在这部门中马来人占了近95%,而且马来渔民,作业工具也非机器化的,如仍采用较小的船与较不具效率的网,在华人方面,大多数华人贫者集中于两个领域:

(一)传统的都市领域如小贩、非技术员工。

(二)传统农业领域如胶工、菜农。

就前者言,他们的经济展望将决定于制造业层面的情势,尤其是自新经济政策实施后,他们的就业机会受到很大的影响。就后者而言,主要依然是土地的问题,只是考虑到大马的政治情况,华农土地问题总不易获得解决。

华人经济发展方向

根据大马的经济史作判断,一般华人的经济展望,主要决于两个领域:

(一)制造业领域(包括建筑业)。

(二)服务业领域(包括政府行政领域)。

实证资料显示,在当前大马,资本和教育是报酬较高的项目,农业部门,因为大马原产品的供需弹性颇低,价格波动大(石油则较特殊),且随着科学工艺的进步和人民价值偏好的改变(如对工作的选择),向农业领域倒退,基本上是“逆潮流”的,这尚牵涉到土地的问题。若更深入研究大马的经济情况,和世界各国的工业化概况和趋向,便知道制造业领域向来比农业领域的“前景佳”。基本理由有二:

⑴制成品供需弹性较高。举个例子,大马稻米的供应弹性仅有0.4,意为,当稻米的价格提高10%时,其供量仅能增加4%(需时间培养)。且如非类似北美州式的大规模生产,小规模的生产的成本也相对的偏高(在大马,北美式大规模生产是不可能的,首先土地分配便是一个牵涉到许多有权势的既得利益者的既得权益。而新经济政策向来便避免政策会损害到这些权益者的利益,这实质上也是推动Felda开发新土地而非在既有土地上从事分配的活动之原因)。相对的,制成品的供需弹性就较高,对消费品如电视机、冰箱、化妆品,甚至是洗发精这样的日常用品,其价格或需求增加10%时,其供给则可能增加到25%,即弹性2.5(弹性大于1则高,小于1则低。)

⑵制成品的价值较原产品高。而且迂回生产次数越高,其价值也随着提升。这是何以大马要把油棕提炼后方出口的原因,同时也可创出许多就业机会(木业也是如此)。当前大马的工业政策,便是偏向这一类型的出口取向的策略。可以肯定的说,制造业在我国将会是一枝独秀的经济活动,随之而来的便是服务和金融事业,这是当前与未来我国经济活动的大趋势。华人没有理由要舍这部门而向基本部门倒退——实质上政府也恐惧华人若真向农村与乡区“倒退”所可能引起的社会经济效果,如选区划分的偏向农村和乡区,将会受影响(当前的情形是一个马来人约相等于三个华人,这保证了马来人在选举过程中会永远占着优势)。

若华人应向制造业与服务业进展这前提能够确立,那么,随之而来的将是这方面的技术与知识的加强。在大马,这情况会显得更迫切。因为大马当前的倾向是较偏向资本和技术密集的工业而非劳力密集的工业(其中一个因素为劳力工资日益提升,而且一个颇有趣的现象是一方面有颇高失业率,尤其在印度人方面,另一方面则有一般劳力工作的“劳力供应不足”的现象)。而且一般的倾向不论是先进国或后进国如东南亚,都有对知识工业迫切需求的感觉,最基本的如服务和金融领域的电脑化倾向。这显示出加强教育一一尤其有关生产技术与知识的教育,在当前未来都会“需求日切”。更何况这领域的所得水准,都较平均为高,这实质上便是冲淡族际和族内部经济不平等的最有效上移工具。或者有人会认为,当前新经济政策的目的不正是欲把马来人转移到这领域,而将华人“再转移”到农业领域么?情形就如贸工部长宣布的,到1980年底我国的29万各族工厂工人中,比率已反映出各族人口比率(52%多为马来人,46%多为非马来人,其他则为外国公民)。这问题可分几个层面来谈。首先在任何工业化的社会,制造业与农业人口比率都是前者为多,后者为少。在先进国,甚至是服务业有后来居上之势(称为服务产业,Service Industry)。是故,随着工业化过程的加速发展,服务业与制造业领域的劳动力一般上会超越农业人口甚多(在美国,从事农业领域劳动力只是略高于10%而已)。是故,问题不在于会否与新经济政策起冲突,而是工业化的“速率”的问题以及所创造的就业机会多少。在这过程中,华人传统小型工业会扮演一个颇重要的角色。举个实例,在1978年,我国共有12万6千9百间小型企业,其中9万多为“蚊型”,2万8千多为小型,大都从事制造、头盘、零售及建筑。这些企业,根据林良实披露,几乎全属华人所有,所提供的就业机会占农业以外的三分之一,其普遍性由此可见。这些小型企业是华人经济活动的基础,从所得分配的角度来看,这些企业的存在应有助于冲淡华社内所得分配的集中度及缓和经济不平等的压力,甚至可以是华人向上流动的一个很基本的和实用的工具(在台湾,许多大富便是由此而起,而更多的中上层都源自这个阶层一一社会团体)。但是这些小型企业现时面对着多重的挑战,如资金周转、管理方式、大型企业的压力等。华人若欲持续和扩展这些企业,最基本的问题也是如何强化一般华人的生产技能与知识的问题,俾使更多的华人有能力和知识“移入”这层面的经济活动,从而强化华人中产阶级的势力。然,今日华社则颇缺乏这方面的便利,如生产性的技能训练学校。在日本、德国及台湾,这类的学校与训练中心,是颇为普遍的,甚至可说是无所不在(包括小地方)。当前怡保深斋独中开设电脑班,是一个不错的开始。今天的华文独中,若欲持续其存在,和强化华人社会经济地位(就力量的贡献而言),其教育方针若较能配合当前社经发展的状况,应该是较适宜的。这当然也牵涉到如何在华人教育(为生活而教育)与华文教育(为文化的持续而教育)间,取得一适宜的“交易点”问题(Optimum Point)。华社的教育应如何与社经发展配合,由于大马人的消费能力颇高(可由入口的侈奢品与耐用消费品如汽车、电视机、录影机及冷气机的普遍性看出),训练这方面的技术人员(至少憧得修理),不仅会扩大华人的生活机会,同时也会有助于大马发展这类的工业。在台湾,这些耐用消费品几乎都是本身生产的(汽车则与日本技术合作),甚至大量出口,以赚取外汇。华人若搞大企业,尤其是生产性的,耐用消费品应是很好的目标。这是因为:

(一)这些产品所需的工艺技术较低。

(二)本国存在着良好的市场状况。

(三)有助于培养我国的基本工业能力。

(四)有助于建立一强有力的中产阶级和培养一大群的技术人员。这不仅有助于强化社会的稳定性,同时开创了社会流动的一个良好通道(政治发展学者,Lucian Pye便认为在发展中社会若存在着一大群有稳定入息与生活安全感的技术人员群,对稳定社会是起着很大作用的)。

当然,这些是在假设的情形下讨论。经济活动实质上是复杂多变的,尤其在大马,经济世界仅是个“次佳世界”,是高度受到社会政治因素所制约的。同时我国的二元化开放经济,也使得我国在很高的程度与层面上,受到国际经济情形制约□然而,就发展方向而言,在我国,制造业、建筑业、旅游业、运输业、娱乐事业、金融保险事业、以及人事与专业服务这些行业,前景颇佳,这些活动应是华人较有发挥余地的经济活动。同时向“耐用消费品”方向发展以及培养广泛的可资运用技术人员,对华人经济上移是重要的。

在当前与未来的大马,“资本”、“教育”与“工艺技能”,对个体或团体的“上移流动”,将具有一决定性的功能。在先进国,“教育水准”已有显著的取代“阶级结构”的倾向,以及形成一新型的社会层次化结构。这一点不妨看看日本、德国、美国新权贵的本底便知。不论是大企业、政界或法律界的“领导阶层”,都是教育水准很高的专业人士。柯布衣在《新工业国》这本世界名著中,便称这为“科学与教育阶层”(Scientific and Educational Estate)。这种情形在当前大马,尤其是马哈迪时代,更为显著的出现了。同时,我们若比较大多数的中等所得团体,他们基本上均是有“一技在身”的生产性工人(不论是自雇或被雇)。反观今日华人,对教育虽尚能重视,对技能训练教育则普遍受到忽略。至少,迄今华社尚无技能训练学校,这对华人的自立性、发展潜能(尤其生产性工业),会起着颇大制约作用。今日华人是颇模糊的意识到大企业的重要性,但对大企业的性质与功能以及对现代社会与现代政治经济的影响如何,恐尚不很明了,就知识产业这领域而言,恐怕就更“不知其所以然”了。

工商业发展方向,华人应向“耐用消费品”发展,以及培养有“一技之长的新生代”。因为这不仅会强化华社的素质与“产能”,同时也与我国的“国民目标”一致。因为这:

⑵ 有助于强化我国的自由企业制。

⑵强化我国民主政治基础(与中产阶级的增加也有关)。

⑶促进社会公道与经济平等(相对而言)。

华人若有确定的“价值目标”,上述三大目标与其实现条件应是华人“发展的方向”。

社会政治效果

如果“分配的成长”这价值目标是我国以及华人的基本期望;那么,这目标可以说是半成功、半失败。成长层面是实现了,这是因为我国总“产能”的增长所致。附表五反映出这个事实(要考虑到人口的成长率)。

至于所得的重分配:

(一)就族际层面而言是有改善(印裔则似乎是任其自生自灭了)。

(二)就内族群层面言是尚有待改进。

这种倾向对我国、马来人、华人或印裔和其他原住民会产生什么社会政治效果呢?首先,让我们总结与理解,在我国经济发展过程中,“什么人受惠最多?”或说得具体些:“何人获得什么?何时?如何获得?”

附表五:出口与国民所得

1973至1980年(单位:马币10亿元)

|

出口 |

1973 |

1980 |

|

树胶 |

2.5 |

4.1 |

|

棕油 |

0.5 |

2.5 |

|

木材、木板 |

1.5 |

2.4 |

|

锡 |

0.9 |

2.1 |

|

原油 |

0.2 |

5.4 |

|

其他原产品 |

0.7 |

0.9 |

|

半制成品 |

6.3 |

17.4 |

|

制成品及其他 |

0.9 |

5.2 |

|

各种出口品 |

7.4 |

22.6 |

|

国民总生产毛額(技市价计算) |

18.0 |

44.9 |

资料来源:1979年财政部经济报告书.

附表六简略的总结了其具体内容。

附表六:什么人受恵最多

|

谁得到 |

得到什么 |

在何时? |

如何得到? |

|

主角 |

价值 |

时间与阶段 |

方法或过程 |

|

官僚 |

权力、财富、威望、地位 |

1957年独立时候及70年新经济政策施行后 |

政治与行政权由英人转移过来 |

|

马来企业家 |

社会地位、財富、土地 |

同右 |

政府拔款、政治权力 |

|

华人企业家 |

社会地位、财富 |

1957年至70年这期间最显著 |

经济活动 |

|

马来农民 |

土地 |

1956年FELDA成立后持续至今 |

选挙过程(支待巫统) |

|

华人工人 |

所得提髙、投票力増加 |

1957年至70年的工业政策和57年宪法 |

经济与教育活动 |

|

政党領袖 |

权力、威望、财富、地位 |

1957年独立后 |

群众运动、控制党从而影响政府政策 |

|

马来知识份子 |

所得提髙、社会地位提升 |

新经济政策实施后 |

政治活动大众传播媒介 |

|

华人知识份子 |

经济安全 |

1957年至70年前,70年后受到阻力 |

教育与资本 |

|

小园主 |

六亩以上的园丘 |

历次的园丘与小园主种植计划 |

政府政策(经济) |

从附表六可以约略的知道谁从大马经济发展过程中受惠。然此表尚不足表现具体的所得分配状况。附表七或者能在较大程度上反映出这情形。Tan Tat Wai根据“经济推理”编了这个附表(不妨与大马政府公布的1970年的家庭所得分配表并读):

附表七:70年代大马所得特性

|

所得特点 |

年所得(M$) |

%(家庭) |

|

最低所得团体 |

1500 |

50 |

|

次低所得团体 |

1500-3000 |

25 |

|

中所得团体 |

3000-6000 |

15 |

|

中上所得团体 |

6000-12000 |

5 |

|

高所得团体 |

12000+ |

3 |

|

极高所得团体 |

50000+ |

2 |

附表七的统计与分类,与附表一与二的数字相符,这六类所得团体可分为数种阶级(社会团体):

(一)最低所得团体一一基层阶级——照大马的标准,这个阶级占了所得团体中的50%。他们多为没有土地的农作业者(多为新村居民)、小稻农、小园主、非技术性员工、胶园工人(印人)、小渔民及小贩等。

(二)次低所得团体占25%,多为从事双造的稻农、较大的园主(如10亩左右)、拖网渔民、熟练与半熟练工人,或从事创造业、建筑业、矿场工人,与一些较高薪的文员与小贩。

(三)中所得团体——“下”中等阶级,占15%,包括高度熟练工人、教师、推销事业的人员、中型规模农业生产者、管工等(或也包括一些较高级的政府人员)。

(四)中上所得团体一一“中”中等阶级,占5%,如中型企业的商人、高水准的技术人员、大学毕业生(本地)和一些较大规模的小园主(20亩以上?)

(五)高所得团体一一“上”中等阶级,占3%。如大学教授或公司经理。

(六)极高所得团体——上等阶级,占2%,如大商人或自雇的专业人士。

基本上言,在大马能够归入上层阶级的,仅占总所得团体的5%。他们的上移之道,多为从事经济活动或政治活动。一般上,大多数自由企业制社会,所得团体的归类,大略不会离大马的这种分类太远。换句话说,是大同小异的(在美国,上等阶级约有3%,占总国民所得的18%)。上等阶级的收入,大体是靠“继承”或个人赚得的资本所生利息来生活,同时,力求基本资金额不减和扩大,并把它遗赠后辈。中等阶级大都是很积极和雄心勃勃的,尤其是“中”中等阶级与“上”中等阶级,都较热心于谋求社会地位和财富。在政府部门则渴望追求官职,在私人部门则力求受到赏识或自雇者力求发财。若与基层阶级比较,他们较具上进心,注重私人进取和子女的教育。在大马族际间竞争最激烈者,应该是这些“中”中和“上”中等阶级者。慕沙希淡说至今有近1万7千人外移,多为华人,这些人应该是多来自“中”中和“上”中等阶级。马来人最强力主张种族入学限额和勿扩大和普遍化大学教育者,也应是来自这两个阶级,这间接的也将保障了他们子女的“前途”。一个基本的事实是,中上和上层阶级子女受大学教育的比率,比下层阶级多8倍。

在大马,从族际竞争(不论是为了高职位或高等教育)角度而言,上层与基层阶级之间的竞争是较缓和的。实质上基层阶级普遍上对其子女期望也较没那么高,能够顺利完成高中教育或是谋得一“差强人意”的“安定职位”也就心满意足了。他们之间若存在着“相互不满”,恐怕也多是与语文及文化有关。如他们之间存在着“提升的敌意”,那恐怕与政“略”家的政治族动员有关了。

Zakaria Haji Ahmad有言:“随着新经济政策的进展,马来社会将出现阶级冲突的倾向,而华人则较不可能,因为华人的不满是导向政府的。”

这是不错的。然,除了不满导向政府之外,华人本身的文化价值似乎也起着缓和作用,如强烈的“博的思想”、“发财观念”、个人主义、高成就取向等。这使得华人较具流动性和冒险心(包括向外国发展)。这种倾向,不仅使政府缓和一些社会压力(如不满者的外流),同时基层阶级的高流动性,也有助于提升他们的收入。以1957年为基点,1973年为终点,华社内“所得不平等之扩大”,是较马来人与印裔缓和,其中以马来人扩大得最快。以最高20%和最低40%为例:

|

|

马来人 |

华人 |

||

|

所得份额 |

1957 |

1973 |

1957 |

1973 |

|

最高20% |

42.5 |

50.8 |

46.0 |

48.6 |

|

最低40% |

19.6 |

13.7 |

18.1 |

15.9 |

从1957至1973年,华人最高20%所得,增长仅得2.6,马来人则为8.3。基层所得份额,华人减少了2.2而马来人更进一步从19.6退至13.7,差额5.9。(相信73年以后差额会更大。)

另外,在社会层面,华社社会结构较马来社会来得“民主化”。如华社内部结构较马来社会具流动性和开放性,同时更重要的是华社并不存在世袭阶级以及传统的“既得利益团体”。这使得华人在华社内部的个体潜能较马来人能自由发挥。

阿都拉阿育在陈志勤专栏内说过:“马来社会中的土地改革,并不易进行,因为有权势者会插上一手。我们又要怎样来纠正这个问题呢?”

一个有趣的现象是,马来社会虽较华社为“封建”,然这也是使得马来人较华人更为族群取向和团结,以及使马来人权威较能集中的基因。(情形如日本一样。)这显示出,所谓进步的或落后的价值与制度,应该是从一个“阶段性”的角度来分析方能有效。这情形好比华族的家庭企业一样,在初期是有助于华人经济发展,但进入某一较高阶段后,可能成为一种“反功能”。

虽则说,华人较不具阶级意识(被“博的思想”与“发财观念”埋没了),马来人也因为较“封建”(社会结构或文化取向),也是如此。然而,“人向高处望,水往低处流”,平等是当代世界的趋向。在较低度发展国,“平等”都是最高价值(高于自由),而平等的特性,则是平等有一个缺点,就是我们仅倾向于和“在上者”比较。这“向上比较”,配合上当代的“期望增加的革命时代”,在任何经济不平等很显著的国家,都很有可能是一颗“计时炸弹”。因为人们的社会心理,会产生一种“相对的被剥削感”,而不论导致这不平等的基因是合理或不合理的。

然则,这问题欲如何处决呢?加速的建立一中产阶级是一可行办法。新经济政策就是采选这种途径。一般上言,中产阶级只要能“安居乐业”,就会较“安份守己”和深度的沉浸于其生活过程的事务中,而不致“思有邪”(当代政治发展理论认为大多数人民若太过热衷于政治活动,不是一个“佳兆”,而人民之对政治发烧,主要也是起因于对生活不满)。

对华人而言,加速工业化无疑的是与华人单程道的“博的思想”与“发财观念”相吻合和相得益彰的。然,在马来人方面,宗教阻力则有可能会形成一种“反动力”。这一点可由当前我国国民生活之回教化倾向反映出来。

结语

在总结前述剖析前,有数点是必须提醒的。本文是采选一种较“经济”和方便的途径,以国民所得作为论辩的基准,这实质上是不完全的。我国的税率结构、政府公共支配的轻重点,以及福利经济与所谓的公平分配和效用平等如医药照顾、水电供应、教育支配费用,都未能含盖入论域中。其他如“非市场性生产”与“偿补原则”(资源运用的结果是否使到一些成员之福利增加,而其他成员之福利减少),以及经济平等与经济效率或政治价值分配和运用之间的关系,都有意识的“遗漏掉”。

纵使如此,基本上依然可以归纳出下列几点:

(一)基本上,我国国民平均所得有着“绝对”的提升。

(二)就相对所得言,经济不平等是“有增无减”。

(三)所得分配不平等的状况以“内族群”最为显著。

(四)就各族内部比较而言,马来族的情况较为恶化,而华人则略缓和。

(五)中上层马来所得増加主要是透过政治权力和随之而来的政府资本与教育便利。

(六)中上层华人所得主要为透过经济活动和教育。

(七)就比较上而言,马来族内部分配不平等会较华人易形成阶级对立。

(八)就族际关系而言,中层阶级之间的“共同价值”(如高薪职位与高等教育)之追求,会使这阶层的华巫印族间展开较激烈的竞争。

(九)就所得“差距”而言,最大缺口发生于最高5%与最低40%的所得团体。其中一个基因为,我国的“所得创造性财富”如公司资本占有权多集中于很少数几个集团之手。

这就是大马经济不平等的状况与倾向。

(01/1983《经济季刊》第30期)