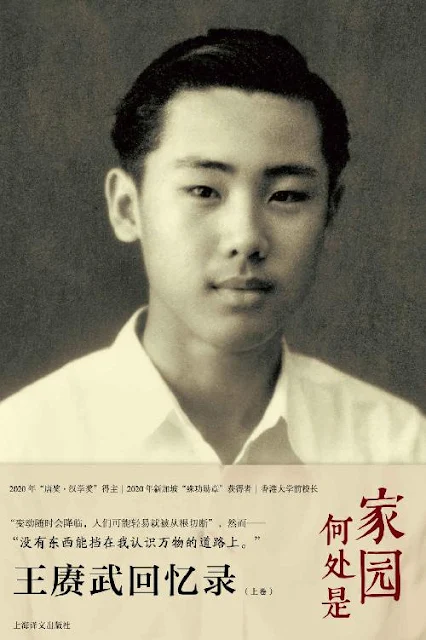

王赓武回忆录《家园何处是》及《心安即是家》

王赓武回忆录《家园何处是》及《心安即是家》

核心主题:身份认同、文化碰撞、时代变迁与个人选择

王赓武的回忆录以其个人经历为线索,细腻地描绘了20世纪风云变幻的时代背景下,一个海外华人知识分子在不同文化、政治环境中的成长、学习、工作和生活。贯穿始终的主题包括身份认同的困惑与追寻,东西方文化的碰撞与融合,个人命运与时代洪流的交织,以及在时代变迁中做出的关键选择。

第一部分:《家园何处是》——早期生活与文化启蒙

- 家庭背景与中国情结:

王赓武的父母都是在中国传统文化中成长起来的知识分子,对故土怀有深厚的感情,并努力将中华文化传统传递给在南洋出生的王赓武。母亲尤其重视他对“害怕会消失的传统中国”的了解,认为这是一种“职责”。她回忆自己的家庭,提到“丁家传统上依循儒家教导,也囿于此一窠臼,大家期待儿孙用功读书,求取功名”,但也因鸦片、军阀混战等因素走向衰落。父母亲“一直梦想能回到家乡”,但最终未能如愿,这给王赓武留下了深刻的印象。

- 多元文化环境下的成长: 王赓武在泗水和怡保的成长环境是多元文化的,他与不同籍贯的华人以及马来人、印度人等其他族裔的孩子一起玩耍学习。在怡保,他通过与广东籍女佣阿兰的接触,认识到“中国人有很多种,我和阿兰就不一样”。尽管父母努力维系他的中国文化认同,但他也在潜移默化中受到当地文化的影响。

- 早期教育与文化启蒙:

父亲是王赓武早年最重要的教育者,他注重王赓武的中文学习,尤其是古典文学和儒家思想。“父亲似乎认为,只要能把文化遗产的核心传授给我,就无需担心我会走偏,而必定会令我成为堂堂正正的中国人。”父亲通过讲解《古文观止》、唐诗宋词,练习书法等方式,培养他对中国传统文化的兴趣。同时,父亲也送他去英文学校接受现代教育,这在当时受到一些朋友的批评。

- 战争的冲击与民族意识的觉醒: 第二次世界大战爆发,马来亚沦陷,王赓武亲身经历了战争的残酷与动荡。这使得他在学校里越发清楚自己“无疑是中国人”。父母密切关注中国战局,积极参与抗日募捐活动,这培养了他的民族主义情感。他回忆道:“我记得自己只要碰到和中国相关的事情,就会强烈感受到自己是中国人。” 通过父母的谈话、报纸杂志以及电影歌曲,他对中国近代史和西方帝国主义侵略中国的历史有了初步了解。

- 母亲的回忆与女性意识的启蒙: 书中穿插了母亲丁俨的回忆,展现了传统中国女性的生活经历和思想观念的转变。她讲述了缠足的痛苦经历,以及辛亥革命对女性解放的意义,这深刻影响了王赓武对“人类的进步和女性的地位”的看法。

第二部分:《心安即是家》——求学、工作与身份的再塑

- 前往南京求学与文化震撼: 战后,王赓武前往南京进入国立中央大学(后迁至重庆,复迁回南京)求学。这是他第一次长时间生活在中国本土,大家族的生活以及饱经战乱的社会景象给他带来了强烈的文化冲击。南京的寒冷、物质的匮乏以及国民政府的统治都与他在马来亚的生活截然不同。

- 大学教育与学术兴趣的萌发: 在中央大学,王赓武接触了不同风格的老师,如注重古典文学的游寿教授,以及引导他关注现代政治思想的《三民主义》课程。虽然他对历史学科的兴趣直到在新加坡念大学时才真正确立,但在南京的经历为他未来的学术研究奠定了基础。特别是游寿教授的教学方式,让他初次领略“何谓全心于学问的学者风范”。

- 政治动荡与思想的转变: 内战的爆发以及国民党政府的腐败,使得王赓武对当时的政治局势感到失望。他回忆当时许多学生认为“国民党政权已丧失治理能力,领导者弄权腐败,认为中国换一批新统治者会更好。” 这也为他后来选择离开中国埋下了伏笔。

- 重返马来亚与身份的迷茫: 1949年,王赓武回到马来亚,此时的马来亚正处于“紧急状态”时期,面临着民族独立和国家构建的问题。他发现自己对这个“新国家”几乎一无所知,与那些在本地长大的同学相比,显得格格不入。他开始思考“如何才能成为新国家的一分子”。

- 在马来亚大学的求学与文化身份的探索: 进入马来亚大学后,王赓武主修英国文学,但同时也开始关注“马来亚文学”的可能性。他与同学讨论“一旦英国人最终离开,马来亚要成为真正国家,必须有自己的文学”。然而,他逐渐意识到使用“外国语言来表达一个新的民族认同真是缘木求鱼”。他对自身华人身份在未来马来亚的位置感到困惑。

- 婚姻与家庭: 在马来亚大学期间,王赓武与林娉婷相识相爱。娉婷的多元文化背景和对他的支持,对他的人生道路产生了重要的影响。他们的婚姻和家庭生活也成为回忆录的重要组成部分。

- 赴英国深造与学术生涯的开端: 获得奖学金后,王赓武前往伦敦亚非学院攻读博士学位,研究东南亚历史,特别是明代中国与东南亚的关系。这段经历加深了他对自身研究方向的认识,也让他对“马来亚民族主义”的含义有了更清晰的理解。他在伦敦遇到了来自马来亚和新加坡的朋友,感受到伦敦是研究这两个地方的“枢纽”。

重要观点与细节:

- 文化传承的复杂性:

王赓武的经历展现了海外华人文化传承的复杂性,既有对故土文化的执着,也有在异域文化浸润下的变迁与融合。

- 身份认同的流动性:

他的身份认同并非单一不变,而是随着环境的改变和个人经历的丰富而不断调整和演变。他曾是中国人,也试图成为马来亚人,最终在新加坡找到了归属感。

- 教育的重要性:

教育在王赓武的成长过程中扮演了至关重要的角色,无论是父亲的传统文化教育,还是现代西式教育,都塑造了他的知识结构和思想观念。

- 历史的印记: 回忆录中充满了对历史事件的个人感悟,例如战争的残酷、政治的动荡以及殖民主义的影响,这些都深刻地影响了他的世界观。

- 个人选择与时代命运:

王赓武的人生轨迹与20世纪亚洲的重大历史事件紧密相连,他的个人选择往往受到时代背景的制约和影响。

总结性引语:

- 关于母亲对中国传统文化的执着:“母亲眼中的中国,是她害怕会消失的传统中国,她希望自己的独生子对此能多少有所了解。母亲将之视为职责,要让我尽可能多认识中国,因为我是生长于异乡的孩子。”

- 关于战争对身份认同的影响:“因为这场战争,我在学校越来越清楚自己无疑是中国人。父母在家以及他们和朋友谈论的话题是一回事,学校老师和其他学生关心的议题完全是另一回事,两者天差地别。”

- 关于在马来亚大学对国家认同的思考:“我现在我想融入本国,就必须知道如何才能成为新国家的一分子。”

- 关于学术研究的方向:“由于这个题目能够让我进一步了解这个将成为我家乡的国家,使得我更加乐于钻研深究。”

- 回忆录的结尾体现了最终的归属感:“在这五十年,我们似乎一直感觉像在家里。”

王赓武的回忆录不仅是一部个人传记,更是一部反映时代变迁和海外华人文化认同的重要著作,为我们理解20世纪亚洲历史提供了一个独特的视角。