《资料与研究》第26期 1997年3月31日

《垦殖民与冒险家》

占姆斯。杰克森著

Planters and Speculators by James Jackson

赖顺吉译

第二章:新加坡与柔佛的华族垦殖民

早期欧洲移民对新加坡的认识,仅限于其新居住处之周遭,较远处则所知甚少。但是,在1819年,这个岛屿显然并不是毫无人烟和全然未曾开发过。岛上有人数很少的马来人和华人,其中一些从事农耕活动。在1819年,新加坡岛新镇外围山区的北坡,西坡和西南坡已经有了华人种植的甘蜜园。Newbold在1839年的著作估计岛上在1819年有人口约150人,其中30位是华人;而在1822年,W. Farquhar上校指出:当英国来到新加坡时,岛上有约20个甘蜜园,由马来人和华人经营。(注1)

这些甘蜜园在何年开始种植,华人经营者原本来自何地的资料都不详。Purcell提出说第一批英人建立殖民地后移居新加坡的华人是来自马六甲和廖内(注2)。十八世纪末,华人已在廖内种植甘蜜,他们之中,很可能有一部份在1790年代或1800年代初为逃避当时的骚乱而移居新加坡。看来,与新加坡,以及较后在马来半岛其他地区的华族拓荒垦殖民相关的耕种和融资制度,是由从廖内移居过来的居民带过来的,虽然第一个实行这个制度的地方可能是在东南亚的其他地方(注3)。

发现新加坡后的首个二十五年中,华人的甘蜜和胡椒种植业有长足进展,在1830年代中期价格高涨的刺激下,更是发展神速。(参阅表1)。1839年,这些园丘是“岛上唯一具有某种商业重要性的农作物”(注4)。这些农作物的种植面积从1836年的2,350英亩扩大至1841年的五至六千英亩(注5)。垦殖民也开始向岛屿的内陆推进,十年之后,岛上种植甘蜜的土地面积估计达到24,220英亩,胡椒达2,614英亩,当时,有人指出“整个内地都是胡椒和甘蜜园,夹杂在原始森林之中”。岛的北部和西部,也开拓了一些园丘(注6)。

结果,新加坡生产的甘蜜总额显著增加。在1836年的产量总共是22,000担,1839年增至48,000担,1848年再增至80,000担.在1848年,新加坡的园丘也生产30,923担胡椒。甘蜜和胡椒的总种植面积占岛上总种植地的四分之三,生产值则占全岛农业生产总值的六成(注7)。

甘蜜的出口主要是供丝绸和皮革业者作为染料。Burkill坚持说新加坡最早期的生产是输往中国,甘蜜可能是在1830年首次从新加坡输去欧洲(注8)。直到1830年代初为止,输入英国的甘蜜都抽取很重的税务。过后,税务大减,到了1834年,甘蜜已被认为是很可能成为。从新加坡输至英国和稳定出口货品”(注9)。在1830年代,输往英国的货量渐增,而在整个十九世纪里,大多数货物都是输向英国。

新加坡早期的耕种制

胡椒和甘蜜并不是互相间种的,而是分别种植在园内的不同地段。因此,就正如Cameron在1860年代中所观察到的那样:“有甘蜜园的地方,就肯定会在园中其中一个靠近住宅的小角落发现几英亩种植胡椒的地段”(注10)。甘蜜的价格很少高到值得单独栽种的水平,可是,甘蜜那种可以连续不断收集叶子的特性,却可配合胡椒的高度周期性生产特性,确保照顾胡椒树所需要的大量劳动力在一整年中都有足够的日常工作(注11)。此外,熬煮甘蜜的渣滓几乎是胡椒树的唯一肥料来源,而在等待胡椒的收成时,较快成熟的甘蜜就可带来收入(注12)。一般根据的原则是每十英亩甘蜜园中有一英亩胡椒。

甘蜜和胡椒种植者采用轮垦法。起初,政府支持这种耕种法,因为它至少为日益增加涌入的华人移民提供就业机会。可是,不久之后,就发现到这种耕作法并不是那么理想,因为它使大片的处女林变成几乎是毫无用处的茅草芭和矮丛林。

与种植甘蜜和胡椒相关的大规模砍伐是两项不同因素运作的结果。华人种植人寻求“急利”,因此,一旦发现土地出现肥力耗竭的现象,就撂荒,寻找新的处女林作新的开始.土地一旦撂荒,就得经过一段相当长的荒置期后才适合重新耕种:在一方面,甘蜜是很消耗土地肥力的作物,在另一方面,嫩胡椒树在“耗竭的旧胡椒种植地上”是无法成长的(注13)。华人种植者只是暂居者,手上没有合法地契,更进一步推动了这种不断移置的耕作法。

其次,甘蜜叶收集后,就得即刻熬煮,以提取出具有商业价值的成份,因为在二十四小时内,甘蜜叶会“变黄,一文不值了”。因此,每一个甘蜜园都有本身的大锅寮子供熬煮甘蜜叶。熬煮过程需要大量柴火,据估计,每一段甘蜜园,就得保留大约相同面积的森林以供应所需要的柴火(注14)。大量柴火需求量把甘蜜和胡椒园主绑在森林的边缘区。

甘蜜园土地在约十五年后耗竭,胡椒在十五至二十年后就渡过盛产期,而柴火供应预计最多维持二十五年(注15)。结果,到了1830年代中期,新加坡早期开发的园丘中,有许多已告撂荒,新园丘不断开发,越来越大片的土地的肥力耗竭,柴火匮缺。1836年,已经有人针对下列情况作出投诉:

“事关砍伐森林以取得柴火,以及事关园丘撂荒,任由杂草丛生,而新的园丘则在最近的适合地点开发,开展新一轮耗竭土地的勾当。”(注16)

在1850年,新加坡原有的园丘中,只有八成还继续有种植,而在这个时候,人们认为这种种植法是“落后的,因为旧园丘都已告耗竭和荒置了。”(注17)

早期新加坡园的社会经济背景

虽然最早一批新加坡华人种植者是来自廖内,绝大多数的园丘却是在‘赊票制’下由故乡直接到这儿的华人。一般上,这些移民中有好些在以一年劳力偿还船资赊款后,就会开发本身的小园丘。他们获得新加坡市区华商资助资金,后者在贷款未清还前,一般对日后的收成有某个比重的占有权。这种把园丘和产品作期货抵押的制度,对资本家高度有利。因而,在1841年,有人观察到“几乎所有胡椒和甘蜜园都靠借款建起来,现在则可相信它是由借款支撑着,以致真正的种植人简直就是活在城镇华商的掌握中.”(注18)

许多拓荒垦殖者从来就没有还清债务而继续受到新加坡融资财主的控制。事实上,在1839年,相信当时的园丘当中,有三分之二是受到上述债务的困扰。此外,根据华人本身的说法:“办理得最好的园丘,在还清债务后,业主年获利约四百元,最差者则勉强足以糊口”,(注19)

当时有一位本身也参与种植业的华人对1848年的华人人口所作的估计,显示是潮州人垄断这种形式的耕作。事实上,当时岛上超过九十巴仙的甘蜜和胡椒园是由潮州人经营的。(注20)

拓荒垦殖园内生活状况非常艰辛:居住环境奇差无比,疟疾、脚气病和其他疾病猖獗。佘有进在1840年代描述关于劳工的情况时指出:好多劳工“手脚伤口,皮肤皲裂不说,还形成大溃烂伤口”(注21)。常常还有劳工‘被老虎吃掉’的报道。有人认为,由于新加坡内地园丘劳工面对这些危险,园主得付出双倍工资以诱导工人继续留下来工作(注22)。工人死亡和逃跑造成劳工的补充人数迅速增加。

1840年代时,劳工的工资并不固定,而是根据甘蜜的价格波动。显然的,上表引述的当地价格显示甘蜜价格波动幅度很大,而胡椒的价格却比较稳定(参阅表1)。因此,通过由市场状况决定工资的方法,业主可把价格波动的影响减至最低。无论如何,劳工们还是能够每年寄钱回中国,在某种程度上实现前来马来亚的愿望,虽然说他们之中大多数都希望‘赚了大钱’后回归故里。只有很少人能实现梦想,而正如十九世纪马来亚的很多华人事业一样,大多数的利润最后是直接或间接流入住在新加坡城镇融资资本家的口袋.这一种借贷制度,利用了对方追求‘急利’的心理,把资金借给身无一文的移民去开拓甘蜜和胡椒园。可是,假使是没有这么样的借贷融资制度的话,十九世纪初期新加坡的大规模农业垦殖肯定不会发生。

向柔佛扩充

显然,新加坡日益缺乏开辟新种殖园的土地,加上移民这个小岛的华人日增,促使华人垦殖民向附近的柔佛进军。很可能在十九世纪初就有一些华人在柔佛种植甘蜜和胡椒(注23)。1819年后,新加坡周围地区提供了供应品入口,产品出口和接洽融资家的便利,加上关于‘柔佛河谷肥沃土质的描写’,再加上该州地广人稀,有大片处女地可供开拓。华人相信柔佛州的统治者——天猛公——会提供他本身作为新加坡居民在殖民地政府下所获得的同等保护措施。天猛公对华人的态度实际上大大促进了柔佛甘蜜和胡椒种植的扩张。(注24)

向柔佛转移可能是约在1820年代末开始,一发即不可收拾,发展得很快,到了三、四十年代,很多华人已经在柔佛进行垦殖。1845年6月,有人发现在过去的六个月,来自新加坡的华人已开辟了52个新种植园,其中20个是沿着士古来河,12个沿着未来由河,15个沿着东嘉河及5个沿着地不佬河。参与垦殖者总共约五百人,同时,“鉴于新加坡岛上的甘蜜和胡椒树龄关系,好多树老得很快,园地正在枯竭,预料移民的数目还会增加。”(注25)显然,在这个时期,柔佛的新甘蜜和胡椒园是集中在流入柔佛海峡河流的沿岸。这些地区提供最方便的交通让新加坡居民移入。

十九世纪四十和五十年代越过柔佛海峡的华人移民潮,则可能是由于廖内种植园枯竭造成。到了六十年代初,柔佛州总共有1,200个甘蜜和胡椒园,雇用的劳动力达15,000.虽然大多数还是集中在流入柔佛海峡河流的沿岸,却也开始出现“在较北地区流向大海的河流沿岸“。(注26)

向柔佛迁移基本上是新加坡华人甘蜜和胡椒种植的伸展扩张。因此,虽然其他籍人有参与各别垦殖区的开拓,开拓工作主要还是由潮州人支配。(注27)

港主制度

十九世纪中叶,柔佛境内没有道路,河流是移民迁入的通道,然后又在较迟时成为通商航道。就是在这些重要无比的河谷,出现了与甘蜜和胡椒种植关系密切的徙置、种植和土地拥有的体制。这个体制看来曾在新加坡实行过,同时,在雪兰莪南区及森美兰海岸区的华人甘蜜及胡椒种植人中也可找到同样体制(参阅下一章)。有一位华人在较后时指这个制度为“占有土地使用权及合作耕殖的独特及有效”(注28)方案。这是在原本人口稀少地区建立起华族拓荒者农业垦殖区的方式,

在河流沿岸建立起称为“港脚”的小村落或补给站,农耕地由港脚开始,面积“只是从河岸到最近的河界”。(注29)

在获授权的地段内,华族垦殖民不得干预原本由马来人居住的产业、土地或村落,也不准跟他们进行任何交易。(注30)无论如何,绝大多数的港脚都建立在原本只拥有极少数人口的地区,一些建在只有原住民暂住的地区,另一些则设在没有人烟的地区。

港脚和相关河岸地段由称为港主的半封建华人头领管治。港主持有马来统治者发出的河契(surat sungai)而具有对土地的占有权。最早的一张河契是发出士古来河的部份河段,志期1833年。(注31)十九世纪中叶,统治者通过“授权书”(tauliah)的形式授予港主某些特别权力,使港主获得族人头领和苏丹权威代理人的合法地位。(注32)

这个通常称为“港主制度”的体系非常适合十九世纪的柔佛。当时的柔佛州人口稀少,几乎是处女林遍布。州内缺少道路,造成行政困难。按惯例,马来统治集权都正式承认港主为其港脚的华人村长或头领,拥有全面的权力去管理当地居民和土地。

港主付还整个地区的租金和税务,事实上是从政府的手中接过港脚领地的管理义务,港主须建筑和护理港脚内通往各个种植园的通道,及负责“改善河流交通”(注33)除了行政权外,港主在港脚内经营鸦片馆和赌馆,并垄断典当、酒类和杀猪及猪内买卖的生意,这些都是马来亚华族垦殖区或矿场内能带来丰厚收入的生意。

港主制度的结构是按照华人社会的姓氏结构组成,诚如Cowgill指出的,“其作为控制华族农民的一种手法是非常值得推荐的”。(注34)对马来统治者来说,这种制度的最基本好处是地方上的行政是掌握在与当地居民属于同一种族,同时往往也是属于同一方言群人士,港主也是地方发展和扩展的头领(注25)。外籍移民开拓及发展农业的作业,可在由移民本身推出的组织结构中推行,在表面形式上能与由天猛公为挂名首领的马来行政机构相结合,在实践上却完全与现存的地方政府相脱离。

象新加坡岛一样,柔佛甘蜜和胡椒种植的融资是由新加坡市商家所控制。因此,1846年有人指出:“柔佛州的种植园乃新加坡华商所拥有,所有生产品自然就运入本埠市场,垦殖民的日常必须品则由本埠供应”。(注36)在1846年,新加坡华商宣称他们总共预支超过一百万元来发展这些种植园,虽然在事实上,这笔钱的绝大部份是他们原本向欧籍商人借的.这时期,新加坡有100家甘蜜店和超过200家商店是几乎完全依靠柔佛的生意而生存的。“

多数港主是向新加坡华商贷款来开发港脚,因而也跟新加坡的同业一样面对同样的债务.通常,他们也得向债主购买日常用品.无论如何,有一些情况是港主本身拥有船只把货品运到上游的村落;其中一些从在新加坡所拥有的商店带进日常用品。除了垄断鸦片,当店,酒类和猪肉生意以外,港主也垄断所有运往居住村落的货品供应,和控制产品外输的交通。在这一个方面,Tan Teik Soon(陈德顺)指出说:

……好几位对某条河流及其周遭有兴趣的商人和港主将合资建筑足够运载量的甘蜜舯舢,每两星期运一次农产品……由种植人支付的农产品运费尽量压到最低……由于这项交通的重要性,加上当时环绕着其周围的既得利益,竞争是不容许的。(注38)

好多港主发了大财,其中较富有者每年收入有好几千元.到了1870年代,好些较富有的已经退休回到新加坡,把权力转给在柔佛的代理人。在这种情况下,一个港主往往拥有超过一个港脚。

整个十九世纪期间,港主制度一直继续在柔佛推行。如果我们可以相信地名作为实行这种制度的证据,那么,新加坡的情况也和柔佛大同小异,1873年,柔佛通过特别的“港主法律”,(注39)详细列明了在马来统治者眼中,港主的职务和责任,并为这个制度在十九世纪下半叶的操作提供了许多资料。可是,港主们是否小心翼翼地照章行事看来就值得怀疑。港主制度最后在1917年的港主权利(废除)条例下废除,在此条例下,所有尚存港主所失掉的权利用金钱来补偿。这时,橡胶已经崛起成为柔佛州华人种植人的主要作物。这样的一个制度,能够几乎以原封不动的形式保持这么久,原因在于这个制度的适合性及封闭性,同时也是因为它是华人所认同的一个建制。

种植园,港脚和口鼎(注**)

当代文献中,种植园,港脚和口鼎(bangsal)这三个字眼经常引起混淆。‘种植园’显然是相当模糊地指任何一片土地,其中种植着甘蜜和胡椒。‘港脚’和‘口鼎’则显然有独特的不同意思。

‘港脚’指港主沿河村落的总部及周遭的‘整体’作业地段。这整体作业地段在部份当代资料中称为‘港区’(kawasan),指马来统治者在港契中授予港主的土地,包括港脚村落,种植地段和处女林。‘港脚’或‘脚区’面积大小差异很大,小的少过2,500英亩,好些较大的则超过20,000英亩。(图7B)

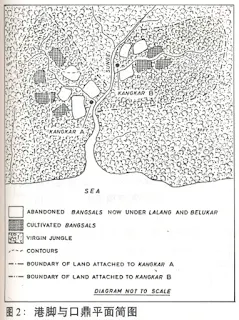

‘口鼎’这个词则严格指一小片真正种了甘蜜和胡椒的地段,其中设有煮炼甘蜜的铜锅(闽、潮语称‘鼎’)和炉灶.一个港脚或港区因此就由多个口鼎组成(图2及6)。虽然口鼎大小不一,但面积平均约是10至50英亩,每年生产约100-200担甘蜜和50-150担胡椒。(注40)

看来,港主虽然控制垦殖的整个作业地段,每一个口鼎其实是由不同的一群人在管理和作业。在新加坡和柔佛两地,每个口鼎都雇用九或十个工人。起初,工人们是向港主借款和赊日常用品,并经由港主售买产品。虽然港脚内的垦殖民都在某种程度上受港主控制,然而,在惯例上,港主并不拥有全部土地。任何人经过他的批准,在其管理地区内耕种,就视为是‘完全保有该土地’。无论如何,从耕种制度的实质来看,具备最大价值的并不是土地,而是从土地生产出来的商品。

十五至二十年后,当口鼎的土地开始出现枯竭现象,周遭柴火出现不足时,垦殖者就转移阵地,在港脚内另辟口鼎,旧口鼎则置荒,任由杂草丛生。虽然不可能具体地确定,同一条小河偶尔出现相隔很近,以新(Baru)、旧(Lama)区分的两个港脚(如:Temon Lama和TemonBaru)的现象,很可能表示当港脚地界从原本总部扩展得相当远时,就有需要在更深入的地方建立新的河关(图3)。图2是作者阐释的口鼎和港脚间的关系图。(注41)

有相当数量的证据支持口鼎只是指港脚或港区内某种植地段的说法。马来词bangsal通常是指“棚子”,可指开发种植地段内甘蜜炼煮棚或工人居住的棚子或两者都是。Hervey在1879年把它定义为“苦力棚子”,并指出在1893年,‘种植园’‘通常指口鼎’。(注42)此外,1885年新加坡的口鼎对港脚的比例(图4)可以用以上建议的词汇系统作最贴切的解释。当代柔佛西北地图也提供进一步支持证据(图6)。柔佛州现代地形图的好些地名出现bangsal的字眼,显示这个词确曾在州内使用。

这一种形式的关系也在好些早期的柔佛文献中提到.如陈德顺就指出:港主负责建筑和护理“通往其辖下数个种植园的通道。”(注43)在十九世纪九十年代初在柔佛从事测量的H. Lake,对整个制度和村落总部提供较明确的说明:

一个种植园组合有所谓的‘港脚’或村落。这里住着‘港主’或华人头领,和华人冒险集团或公司的代理人。赌馆和鸦片馆也设在这里,围绕着这些通常有相当特色的中央建筑物的,是一组商店,食店和好多间的猪寮,————都是用竹子和圆柱盖上棕叶的草屋。(注44)

这种个别垦殖民在港主管辖下种植小片甘蜜和胡椒的制度,根源于当日在华族移民间盛行的新创业融资方法.在取得新加坡甘蜜及胡椒商的支援后,准港主就进入柔佛内地的无人地带,在其中一条河流或支流的岸边选择一片土地,他接着跟几位半独立的垦殖民作好开芭及种植甘蜜胡椒的安排,每一位垦殖者都获得足够当时耕作及供日后扩展用途的耕地。为诱使他们的加入参与,港主在首十八个月中负责提供所有生活必需品,工具,种子和采伐费,所有的开支都记在垦殖民的账上。第一次收获时,港主就与垦殖民作好安排,把其债务和园地转至其债主名下。自此之后,每一个垦殖者就由本身的市区商人直接资助,后者提供日常必需品和附加预支,并按照在1867年后由甘蜜胡椒公局规定的价格收购农产。有关价格一般上比实际市价低三成。(注45)垦殖者从来就未曾摆脱对新加坡融资商的依赖。

在根本上,这是一种具有等级划分的实物工资制,以新加坡城市商人为首,下面是港主,再下来是负责各口鼎的垦殖者,每人雇用约十位计酬劳工.因此,港主制度的复杂性和组织的严密性实际上是超出了以前所认识情况。这样的组织结构,就如其他多种十九世纪华人在马来亚的事业一样,非常符合身无分文移民垦殖者在处女林开拓农耕地的融资要求。此外,很可能所有的参与者都是同一个在内部也实行相同等级制的秘密会社成员。

新加坡甘蜜与胡椒种植,约1850年~1913年

这类型农业扩展至柔佛并不等于它在新加坡消失。十九世纪五十年代,新加坡岛中部、北部和西部都开拓了种植园,这是从原有集中面积相当大程度的外延扩展。虽然徙置种植法和垦殖民人数的增加是这项扩展的主因,新加坡城的成长和欧籍人对本岛农业潜能日增的兴趣也扮演重要角色。Davidson指出,甚至在十九世纪四十年代以前,其中一些甘蜜和胡椒园经“被欧人收购……。这将暂住居民往后推,他们和世界其他角落的兄弟一样,随时准备卖掉(园地)后再迁到更深人的内地。”(注46)

甘蜜和胡椒种植在十九世纪五十年代末至六十年代期间在新加坡显示下降之势.在1855年,岛上有543个甘蜜和胡椒园,但大多数已是到了生产末期,因为大约三分之二的甘蜜和胡椒树都列为‘太老’或‘枯萎’;只有约百分之一余的树列为‘幼树’。(注47)显然,十九世纪四十年代末及五十年代初的偏低价格是造成开辟新园地的强大绊脚石(参阅表1)。五十年代中叶后价格有所改善,可是在这个时候,岛上居民受通知出示地契及交地租。(注48)这种种植法的制度,造成大多数垦殖民不愿这么做,他们对于开辟新园都很谨慎.此外,五十年代初,秘密会社骚乱在甘蜜园和胡椒园所掀起的连串暴乱也可能促使一些垦殖民迁往柔佛。因此,虽然在1860年时新加坡只剩下很少的处女林,却只有六至七千英亩地是种植甘蜜和胡椒,产量只是大约20,000担甘蜜和10,000担胡椒。(注49)

十九世纪六十年代末,情况有所改善,‘因为输入了更多劳工,而欧洲的需求量也增加’。(注50)1870年,新加坡出口约580,600担甘蜜,约一半是在岛上种植,而出口量到1880年时已增至782,129担。到了八十年代中,甘蜜和胡椒园遍布岛上的北部和西部(图4)。

1890年,新加坡还有约11,000英亩地种植这两种作物。第二年,面积却降至6,100英亩。而在1891至1907年之间,岛上的甘蜜和胡椒园地总面积徘徊在6,000英亩之间(图5)。1905年之后,这些作物很快地在华人间失去其吸引力,他们的注意力开始转向其他作物。种植甘蜜和胡椒的面积在1912年是600英亩,次年降至75英亩。

柔佛甘蜜与胡椒种植,约1850年~1917年

在柔佛州原本的集中区,也出现相同的外延扩展,十九世纪七十年代初,柔佛州的29条河流岸上有华人种植园;十年后,约上述数目两倍的河岸已经开发。(注51)有一段时期,扩展至新地区的前进方向仅限于有河流直通内地的西海岸,而至十九世纪八十年代为上,甘蜜和胡椒种植的西向扩展也很可能是仅限于峇都巴辖地区和较南部的几条河流。事实上,在柔佛大君在1877年被封赐为麻坡的统治者前,向这个旧王朝的扩展是不太可能发生的.向麻坡的扩展要发生在十九世纪的最后二十年之间(图6)。

进军流向南中国海河流地区则几乎全是在十九世纪八十年代发生。 《新加坡自由报》Singapore Free Press的柔佛州通讯员通过1884年11月的报道,为这项东移提供了明确的日期,他指出:“过去两、三年,有一些华人甘蜜和胡椒种植人涌入素里里地区,主要定居在大素里里河的沿岸……其中一些种植园已经开始制造甘蜜了。”(注52)

十九世纪八十和九十年代实际上是英国和北美市场对甘蜜的要求日增的年代,这两个地区是新加坡出口的最主要目的地。甘蜜的价格从1884年的每担约5元,一度在1889年涨至每担8元,而胡椒的价格则从1880年的每担约12元升至1889年的超过20元。结果,柔佛州的甘蜜和胡椒产量大增。1880年,柔州输至新加坡的甘蜜为316,063担,胡椒56,203担。三年之后,估计柔佛有约四千家甘蜜厂,而到了1889年,产量已升至400,544担甘蜜和117,024担胡椒。1894年,柔佛苏丹秘书拿督阿都拉曼很自豪地说:“七、八年前,我们生产了在全世界使用的大多数甘蜜。(注53)。在价格提升的刺激下,甘蜜和胡椒种植取得更显著发展,并在世纪末的二十年内扩展到柔佛的许多新地区。十九世纪九十年代初,估计州内的华人人口达210,000人,“主要是甘蜜和胡椒种植者”,港脚布满流入柔佛海峡河流的整个下游河谷,以及西海岸双廊河、文律河、峇株巴辖河和麻坡河的沿岸。在东海岸,则设在小素里里河和大素里里河沿岸.可是,在兴楼河则显然没有港脚的设立(注54)(图7)。

十九世纪九十年代开始,马来亚其他州开始种植甘蜜和胡椒,有削减柔佛州生产这两类产品的重要地位之势(见下一章)。无论如何,虽然咖啡和橡胶等作物已开始种植,甘蜜和胡椒还是保持为柔佛的最重要作物,一直到二十世纪首十年代末为止.在1890至1910年之间,甘蜜出口跌了40%。1913年,总参政发觉多数甘蜜树间间种橡树,其中好些则除掉以便种植橡胶。他指出:“甘蜜价格下跌,在面对橡胶园丘的竞争下难以按照旧有方式获得劳工,加上种植橡胶能带来更高利润的希望,这一切都对甘蜜及其附属产品胡椒的产量大幅度削减产生影响。”(注55)1912至1917年期间,甘蜜和胡椒出口量都猛降60%,每一年都出现显著跌幅。甘蜜和胡椒种植的在1917年随着港主制度的撒消而敲起丧钟。

柔佛州港脚的分布

新加坡岛十九世纪各期的港脚分布有地图为证(图4)。柔佛州相同的证据只限于在实行港主制的较后期绘制的三张地图:两份由拿督宾打拉.鲁阿(Dato Bintara Luar)分别在1887年和1904年所绘制,一份由H. Lake在1893年绘制。英文的文献资料也很少。

地名是十九世纪华人农业垦殖地伸延范围的重要证据来源,其重要的组成部份是“港脚”,“港厝”或“厝港”。(注56)虽然马来亚现代地图上记录和正式使用的现有地名都是马来名称,因而未反映出任何华人主要聚居区的历史痕迹,同一地方的华人方言地名往往是重要的证据。为数98个港脚的名称(显然是按潮州方言的拼音)与对应的马来地名在1887年首次发表.(注57)这个表是提供州内港脚整体分布图样的第一份资料(图7A)。J.V. Cowgill在1924年制定一份类似名单,共收80个港脚名称,其中好些是较早那份名单所没有的。(注58)这两个表使确知位置的港脚数目大大增加,许多在今日地图中完全未显示任何往日事迹的马来地名,在这份名单中却保留着旧的港脚称呼,例如,阿逸淡在Cowgill的名单中是蔡新港.名单同样记录着好些虽然照旧用华文,但却随着历史推进丧失其重要本质字眼的地名:如永平称为永平港。除这两份名单外,柔佛州现代地图中有好些地名前面冠有港脚,Kangkar,的字眼。(注59)

当然也会有一些地区是证据烟没的,开拓之后,由于各种原因在十九世纪的甘蜜和胡椒种植的起伏浪潮中淹没。十九世纪柔佛州港脚的总数,以及该州涉及这么一种垦殖形式的面积比例,可能永远都是一个谜。

所有已知港脚的分布如图8所示,是结合了各方面证据的综合图。虽然这个图显示柔佛州受到这类华族垦殖法影响的地区,它其实只是在一个地图上显示出一系列在不同年代作为甘蜜和胡椒种植中心地点的综合图。此外,如果假设空白处是理所当然指华人从未在这些地区垦殖也不是明智的。

港脚最集中的地区一直都是在柔南,尤其是流向柔佛海峡河流沿岸。在东海岸,垦殖者主要是沿着大素里里河,及在较小的程度上沿着小素里里河及兴楼河,在西海岸,龟咯和峇株巴辖之间的红树林沼泽地带没有大河流,阻碍人们进入内地,港脚主要集中在麻坡河及峇株巴辖流域。

看来,垦殖民都选择地势相对平坦,避免在高低不平或高度超过两、三百尺的山坡耕作,限制他们进一步向内地扩展的地理障碍是他们把河流当成是沟通新加坡的唯一手段。基于这个原因,许多港脚都必需是设立在位于或接近河潮影响的上限地段,同时,甘蜜和胡椒,种植者也都不会太过深入内地,与港主总部距离不会超过数英里。

甘蜜和胡椒种植哨站的改变

新加坡和柔佛华族农业垦殖的重要特色是前哨边界的不断更变性质。为容纳新的移民和确保徙耕法的顺利进行,一直都需要处女地段。因此,十九世纪的地理特色,大约都是从原集中地不断向外扩展,间中是大片的茅草芭和矮丛林。1843年,新加坡的东陵区是“长满矮脚树和茅草的荒山,那是荒置甘蜜园造成的后果……”;在柔佛,乌鲁地南和避兰东河之间的“前园地”在1896年置荒,“现在是厚厚的茅草芭。”(注60)

无论如何,柔佛垦殖前哨的向外扩展,并不是发生类似巴西圣保罗咖啡园(注61)那种“哨站后”被置荒或人口完全迁移的情况,或是如威尔斯早年“原有人居住的地方的天灾或没落”的结果。(注62)导致前哨阵地扩大的因素也造成较旧垦殖区土地的重新开发.因此,在1896年柔佛州哥打丁宜地区“广泛开辟新的甘蜜园和胡椒园,而华人则纷纷拥入。”其实,这个地区原本在几十年前早已经进行垦殖了。(注63)在较早开发的垦殖区,似乎有垦殖、置荒,然后在较后日期重新垦殖的情况。垦殖区整体前线向外扩展的最终范围如图8所示,可是,垦殖区内种植面积的分布却不断改变。

新加坡的情况略有不同。十九世纪八十年代,甘蜜和胡椒园集中在岛的北部和西部(图4)。这可能表示垦殖的前哨已渐渐越过本岛向北及向西移,而到了1885年,垦殖民正经历着把新加坡港主制度的最后据点掏荒的过程.但是,也有可能新加坡北面和西面港脚的交通是用船绕海岸航行,而进入内地也一如柔佛那样靠河流;可以肯定的是新加坡北部的出产在十九世纪四十年代是用船绕岛外输的。(注64)不管这最后的扩展是通过陆地或海路或河流,跨越全岛推进的普遍说法是符合所有已知事实的,可是,在新加坡的情况,这项前哨的扩展是配合通过扩大城市边界,包围旧园地进行的。

华族甘蜜和胡椒种植是整个十九世纪新加坡和柔佛农业垦殖民的首要作业。他们采用了适合人口稀少和未开发土地的组织法,在橡胶出现之前,把具商业价值的农业前哨向内地推进厂到相当深入的地区。

注释:

注1:参阅T. J. Newbold, Political and Statistical Account of the British Settlements in the Straits of Malacca, London, 1839, Vol.1. 279. W. Farquhar上校于1822年12月28日致予L. W. Hull上尉的信函,W. Bartley在'Population of Singapore 1819'一文中引述该信内容,此文刊登在JMBRAS, Vol. XI, pt. 2, 1933, 177.

注2:参阅V. Purcell, The Chinese in Malaya, London, 1948, 70.

注3:柔佛土地和矿务专员在1914年描写这个制度时指出:“这个制度肯定在一些荷属岛屿上实施了很多年.”此段话由下列书籍中引用:Atlas and Commercial Gazeteer of the Straits Settlements and Federated Malay States, Shanghai, 1917. 71

注4:1839年3月28日的S.F.P.记载,C. B. Buckley在下列书中引用:An Antedotal History of Old Times in Singapore, Vol. 1, Singapore, 1900, 335.

注5:1836年12月29日的S.F.P.记载,P. Wheatley在其下列著作中引述:'Land Use in the Vicinity of Singapore in Eighteen-Thirties', M.J.T.G., Vol. 2, 1954, 65; S.F.P., Vol. 6 No. 46, 18 November 1841.

注6:J. T. Thomson, 'General Report on the Residency of Singapore, Drawn up principally with a view of illustrating its agricultural statistics', J.I.A., Vol. 4, 1850, 219;Map of Singapore lsland and its Dependencies, 1852, P.R.O., London, Straits Settlements no. 5.

注7:Buckley, op. Cit. Vol. I, 241, 307 and 335; Thomson, op. cit. 219.

注8:L. H. Burkill, A Dictionary of the Economic Products of the Malay Peninsula, London, 1935, Vol. 2, 2202; H.N. Ridley, 'Gambir', Agricultural Bulletin of the Malay Peninsula, No. 2, February 1892, 20.

注9:Singapore Chronicle, N.S., Vol. 4 No. 18, 1 May 1834.

注10:J. Cameron, Our Tropical Possessions in Malayan India, London, 1865, 82.

注11:甘蜜树达收成期后,其叶子和嫩枝每两个月可摘剪一次;除此之外,甘蜜树并不需要其他照料。胡椒树通常每年有两次收成,在十二月至一月间和七月至八月间,可是,胡椒树却一年到头都必须给予特别照料。

注12:S.W. Kirby, 'Johore in 1926', Geographical Journal, Vol. LXXI, 1928, 246.种植甘蜜可在十四个月内有所收成;胡椒树则需要两年半至三年才可收成。

注13:J. Low, A Dissertation on the Soil and Agrilcuture of the British Settlement of Penang., Singapore, 1836, 43.

注14:A.R.S.S., 1858-9, 76; Ridley, 'Gambir', 31-35.

注15:Singapore Chronicle, N.S., Vol. 7 No. 36, 9 September 1837; Low, op. cit. 43; S.F.P., 28 March 1839 quoted by Buckley, op. cit. vol. 1, 335.

注16:Buckley, op. cit. Vol. 1 307.

注17:Thomson, Op. cit. 137.

注18:S.F.P., Vol. 6 No. 46, 18 November 1841.

注19:S.F.P., 28 March 1839 quoted by Buckley, op. cit. Vol. 1, 334.

注20:Siah U Chin, 'The Chinese in Singapore', J.I.A, Vol. 2, 1848,290.虽然在好几年之后,有人以1849年12月人口普查数据为根据,置疑佘有进所提数据的准确性,但佘氏的数据正确地反映了潮州人的相对支配却是一点也不可怀疑的.参阅T. Braddell, 'Notes on the Chinese in the Straits', J.I.A., Vol. 9, 1855, 115-16; 亦可参阅L.E. Williams,

'Chinese Leadership in Early British Singapore', Asian Studies, Vol. 2 No. 2, 1964, 177.

注21:Siah. op. cit. 287-8.

注22:S.F.P., Vol. 14 No.21, 24 May 1849.

注23:参阅A. Hamilton, A New Account of the East Indies edited by Sir William Foster, London. 1930, Vol. 2, 51. Burkill在1758年指出说甘蜜树是从柔佛的'Puntian'(笨珍?)移至马六甲。Burkill, op. cit. Vol.2, 2022.

注24:C.M. Turnbull, 'The Johore Gambier and Pepper Trade in the mid-nineteenth Century', J.S.S.S., Vol. XV, pt. 1, 1959,44; S.f.P., Vol.11 No. 1, 1 January 1846;D.F.A. Hervey, 'A Trip to Gunung Blumut', JMBRAS, no. 3, 1879, 90; H. Lake, 'Johore', Geographical Journal, Vol. 3, 1894, 295.

注25:S.F.P.中的文章,1845年6月,由Buckley引述,op. cit. Vol. 2, 431.

注26:Turnbull, op. cit. 46.

注27:Tan Tek Soon, 'Chinese Local Trade', The Straits Chinese Magazine, Vol. VI No. 23, September 1902, 91; F. Lees, 'Chinese Settrement in the Kulai Sub-Districto of Johore Malaysia'. in R.W. Steel and R. M. Prothero. Geographers and the Tropics: Liverpool Essays, London, 1964, 282.

注28:Tan Tek Soon, op. cit. 91.

注29:Loc. cit. Coope指港主只获准‘介于两条河流之间河界的含糊地段’. A.E. Coope, 'The Kangchu System in Johore', JMBRAS, Vol. XIV, pt. 3, 1936, 247.

注30:Coope, Op. cir. 248.

注31:Ibid. 247.

注32:Lees, op. cit. 280.

注33:Tan Tek Soon, op. cit.

注34:J.V. Cowgill, 'Chinese Place Names in Johore', JMBRAS, Vol. 11, pt. 3, 1924, 221.

注35:Lees. op. cit. 218.

注36:S.F.P. Vol. 11 No. 1, 1 January 1846.

注37:Turnbull. Op. cit. 46.

注38:Tan Tek Soon, op. cit. 92.

注39:Coope, op. cit. 252-61.

注**:译者按:bangsal按其义译成‘口鼎’,参阅许云樵著《柔佛的港主制度》,《南洋文摘》第二卷第8期,23页,1961年8月1日。

注40:S.F.P. Buckley于1839年3月28日引述,op. cit. Vol. 1, 335; Thomson说在新加坡‘种植园’的平均面积是30英亩。Thomson, op. cit. 137.

注41:鉴于口鼎和港脚都有本身特定意思,在许多参考文献中,都在未经区别情况下把‘种植园’的意思加在这两个词身上.如果引用时出现无法辨别的情况,本章也按此义使用。

注42:Hervey, 'Trip to Gunung Blumut' 92; S.F.P., 1839年3月28日,Buckley引述,op. cit. Vol. 1, 335.

注43:Tan Tek Soon, op. cit. 91.

注44:Lake, op.cit. 290.

注45:Tan Tek Soon, op. cit. 甘蜜与胡椒公局于1867年在新加坡设立,以保护融资商和种植人的相互利益及保护新加坡和柔佛两地的贸易。

注46:G.F. Davidson, Trade and Travel in the Far Easf, London, 1846, 43-44.虽然文中所讲述的过程很清楚,但却难以看出‘暂住居民’怎么样可能卖掉其土地,除非是‘新主人’付给某形式的赔偿,要对方放弃它。

注47:S.F.P., Vol. 22 No. 20, 17 may 1855.

注48:A.R.S.S., 1855-6. 13.

注49:A.R.S.S., 1857-8,76.A.R.S.S., 1860-1. Appendix VII.

注50:W. Makepeace, G.E. Brooke and R. St. J. Braddell, One Hundred Years of Singapore, Vol. 2, London, 1921, 80.

注51:R.O. Winstedt, 'A History of Johore (1365-1895A.D.), JMBRAS, Vol. X pt. 3, 1932, 117.

注52:S.F.p., Vol 1 No. 9, 29 November 1884.

注53:Lake, op. cit.298.拿督阿都拉曼是在Lake发表其论文后的讨论中作这项谈话。

注54:Ibid. 290-6, 柔佛州十九世纪九十年代初的华人人口估计,230,000这个数字可能过于夸大。因为在1911年的人口普查中,人数仅是63,410。无论如何,在踏入二十世纪时,柔佛州华人人口出现下降之势是有可能的,因为有另一个源头指十九世纪九十年代初的华人人口是150,000.Precis of Information Concerning the Straits Settlements and the Native States of the Malay Peninsula, prepared in the Intelligence Division, War Office, LONDON, 1891-2. 155.

注55:A.r. Johore. 1913. 4.

注56:在新加坡和柔佛,村镇以华人姓氏加上“港厝”或“厝港”,而不用“港脚”,并非少见情况。“港脚”往往用在跟村镇所处的河流名,如果无法或不用这方法取名,华人姓氏加上“港厝”或“厝港”看来是相当流行的作法。

注57:Singapore and Straits Directory, 1887, 249-50.除了其中四个以外,整份名单的地名都列在图7A;三个无法确定位置者是在峇株巴辖河流域。

注58:Cowgill, op. cit. 224-47.

注59:由于柔州人口,尤其是华人,在紧急状态(1948-62年)时重新移置,住进新村。在这方面,1948年之前的地图比新地图更有用。

注60:Makepeace, and others, op. cit.. Vol.2, 82. S.F.P., 3rd Series, No. 452, 24 March 1896.

注61:Preston E. James, Latin America, London, 1941, 499-500.

注62:T. M. Perry, Australia's First Frontier: The Spread of Settlement in New South Wales, 1788-1829, Melbourne, 1963, 122.

注63:S.F.P., 3rd Series, No. 457, 28 April 1896.

注64:S.F.P., Vol. 11 No.1, 1 January 1846.