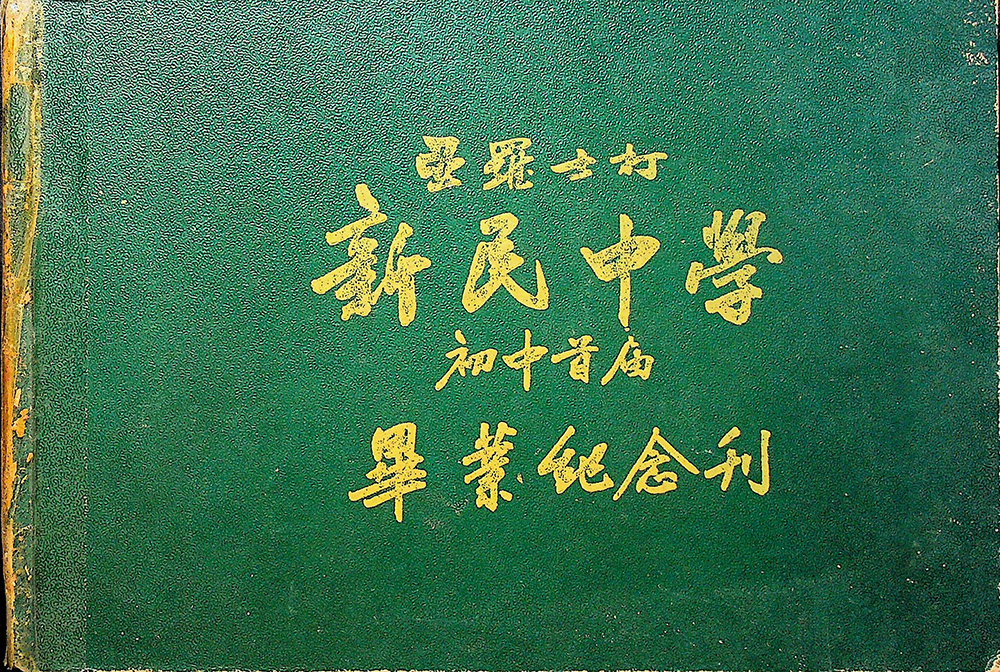

1961年亚罗士打新民中学毕业特刊

1961年亚罗士打新民中学毕业特刊

1961年亚罗士打新民中学毕业特刊的内容主要围绕应届初中毕业生的毕业感言、人生哲理及对学校生活的回顾。特刊收录了校旗、弁言(由林朝宗撰写)、校方领导致辞(如校长陈聘之、教导主任蒲永泽、训导主任柯金水等),这些文章对毕业生提出了 升学或就业的建议,并强调了 品德修养和持续学习 的重要性。此外,特刊还包含了多篇学生撰写的 中文与马来文散文、诗歌和艺术作品(包括水彩、油画和素描),探讨了 友谊、阅读、童年回忆、奢侈与节俭 等主题,共同展现了毕业生对母校的深厚情感及对未来人生的憧憬与思考。

以下是特刊中主要章节和文章的详细内容:

一、 卷首语及序文

1. 弁言 (Foreword) — 林朝宗

林朝宗先生强调教育是社会进步和国家富强的基础。他赞扬了华人社区为创办学校、培养人才所做的贡献。他提醒毕业生,初中毕业只是学习的一个阶段。他勉励学生无论选择升学深造还是就业谋生,都应以奉献社会为人生目标。文章指出“知识就是能力”,并强调了在变动的新世界中,道德修养(如以诚待人,以恕待己)是立身之本。

2. 初中首届刊赠言 (Gift Words for the First Junior High Publication) — 陈聘之

陈聘之先生回顾了三年前,在董事部和社会人士的努力下,新民中学得以在短时间内创立。他为第一届毕业生完成初中学业感到欣慰。他敦促毕业生不要满足于现状,要注重人格修养,奉行忠恕之道和博爱。他透露学校正在积极筹备成立高中或高商。文章描绘了师生三年相处的愉快时光,包括课堂学习、课后玩笑、以及在球场上和野餐时的活力和友谊。

3. 教务主任 — 蒲永泽

蒲永泽先生感慨三年时光飞逝,祝贺第一届毕业生完成学业。他强调校友应继续协助母校发展。他指出初中毕业只是漫长人生旅途中的一个小段落。他鼓励学生无论升学还是就业,都要脚踏实地,永不停止学习,以不断的努力和磨练作为立身立业的成功要素。

4. 训育主任 — 柯金水

柯金水先生以“人生是一个舞台”为比喻,将毕业生比作即将登台的演员。他回顾了自己作为训导主任,初期常被学生视为“吊睛白额虎”或“冰冷的怪物”。他坦承自己曾扮演过不受欢迎的角色,但他的本意是关心学生身心发展和品德培养。他感谢学生和同事的合作,并以兄长的身份,希望毕业生理解他要求严格的苦心。

5. 赠言 (Inscribed Words) — 李寰强

李寰强先生用“萍水相逢”来形容师生之间的缘分。他赠言毕业生一句格言:“不怕慢,只怕站”,劝诫青年不要好高骛远或沉迷于“空中楼阁”的幻想。他强调青年人要脚踏实地做人处世。他希望毕业生以实际行动和深刻的功诚来迎接社会的考验,而不是空泛的口号。他引用哥德的句子,鼓励学生投身于时代的洪流中,永不放弃努力。

6. SA-PATAH KATA (A Word) — Yeoh Chiang Kooi

(马来文文章)作者作为国语教师,对学生学习国语的勤奋和合作精神表示满意。他引用马来谚语“Pala2 menggenggam bara api biar sampai jadi arang”(紧握着火炭直到它变成灰烬),来勉励毕业生在任何工作、生意或学业中,都要勤奋、耐心、彻底,绝不能半途而废。

二、 专题文章及随笔

1. 屈原其人 (Qu Yuan the Person) — 李寰强

这是一篇学术性的探讨文章。文章开篇即指出屈原是中国文学史上伟大的诗人。作者提及近代学者(如廖季平、胡适之辈)对屈原是否存在及其事迹产生的质疑。文章讨论了屈原所处的时代(春秋末至战国)。作者列举了支持屈原存在的传统观点(如文学影响巨大) 和反对者(廖、胡)的论据,包括《史记》叙述的矛盾、对《楚辞》的天文学解释等。作者建议研究者应采取客观态度,不被传统学说束缚,除非有新的文献证据推翻,否则仍应暂时承认传统说法的正确性。

2. MY CONCEPTION OF FRIENDSHIP (我对友谊的理解) — Ooi Ewe Jin

(英文文章)友谊被比作空气和水,是生命的必需品,是精神食粮。友谊需要像植物一样精心培育。真正的友谊必须真诚、互助,且不能基于私欲。作者强调友谊是“双边事务”(two sided affair),讲求给予和索取(give and take),并且需要一定程度的平等。忠诚的朋友能倍增我们的快乐,分担我们的悲伤。

3. MY FAVOURITE BOOK (我最喜欢的书) — Kok Chee Hai

(英文文章)作者最喜欢的书是查理斯·狄更斯的杰作《双城记》(A Tale of Two Cities)。故事背景是法国大革命时期。文章描述了伦敦的平静与巴黎的混乱形成对比,以及贵族与平民之间的仇恨。重点描述了主人公悉尼·卡顿 (Sydney Carton) 为朋友达尔尼 (Darney) 替死,在断头台前英勇就义的事迹。

4. 新派 (New Style)

这篇文章(作者姓名缺失)讨论了艺术创作的风格。作者自谦自己入行尚浅,只在打基础和研究前人之作。文章肯定了艺术(绘画)在太空时代的重要性。作者抨击了“老调重弹”的保守艺术风格。他主张新派应具有新的生命和活力,勇于创新,且作品本身应体现创作者的精神。

5. 我在新民的三年 (My Three Years at Sin Min) — 林金

作者回顾了新民中学在1959年延迟开学的历史。他感激董事部和热心人士创校,认为新民的创办拯救了许多失学和超龄的儿童。面对外界称新民为“老周”学校的批评,作者引用林肯、高尔基、王赓五等人的例子,反驳了“英雄不问出身”的观点。他高度赞扬了新民的教师团队(包括校长陈聘之、蒲永泽和黄禹和先生等)的认真、谦虚、不苟且的奉献精神。

6. 「家庭教育」和「学校教育」 (Family Education and School Education) — 黄茂光

文章将教育分解为“家庭教育”和“学校教育”两部分。家庭教育是初步的、影响风气的教育,塑造儿童的品德(引用孟母三迁)。学校教育则是正规的教育,除了知识传授外,还培养学生的纪律、正确的思想和判断力,以及自爱、博爱、仁爱等情操。两者缺一不可,家庭教育是辅助,学校教育是正规。

7. 如何读书 (How to Study) — 王金妹

读书被视为“文字的旅行”和“思想上的进步”。作者强调,读书要避免“徒耗精力和时间”,必须具备以下四个条件:

- 喜觉清楚:明确读书的目的。

- 要有计划:根据个人有限的精力和时间,制定良好的计划。

- 书的选择:避免阅读含“毒素”的书籍(如艳色书),选择有价值的文学作品。

- 恒心习惯:要有持久的恒心和良好的习惯,否则难以成功。 此外,还需做到胡适之的“四到”(口到、手到、眼到、心到)。

8. 如何交友 (How to Make Friends) — 林淑兰

作者认为友谊是人生的必需品,能带来温暖、安慰和帮助。交友需要分清益友和损友。益友品行优良,能指正过失,给予帮助,是生命中的“光明灯”。损友行为不端,可能以花言巧语麻醉理智,导致堕落。一旦发现是损友,必须“割席绝交”,避免同流合污。交友原则是“以诚待人,以恕待己”。

9. 怎样才是有为的青年 (How to be a Promising Youth) — 黄斐羌

有为的青年是国家的未来栋梁。要成为有为青年,需具备三大要素:

- 健全的身体。

- 品德的修养:强调立德是第一位的,要培养高尚的人格。

- 学问的深研:学问是事业的基础,需刻苦自励,否则会被社会淘汰。

10. 述志 (Stating Ambition) — 林炎史

“志”被比作黑夜中的明灯,指引着崎岖的人生道路。成功需要坚强的信仰、学问和不懈的努力。作者认为,只要目标是为了人类幸福,行为不妨碍大众利益,且能保持自己的兴趣和情趣,这样的志向就值得鼓励。作者个人的志向是打好“文学”基础,并用笔揭露时代病源,期望人们过上和平愉快的生活。

11. [致] 好朋友的一封信 (Letter to a Good Friend) — 李景富

这是一封长篇书信,探讨了友情、理智与情感的关系。作者认为对人事物“好”与“坏”的判断往往受爱憎之见的情感作用影响。他通过朋友间的争吵和和解,说明情感的易变性。他指出情感有温暖人心的一面,但也可能蒙蔽理智。作者强调“发乎於情,止乎於礼”,指出情感和理智必须同时运用,不应偏废。最后,他建议将这种“好感”延伸到学习上,要培养对书本的深切的感情和兴趣,才能取得进步。

三、 马来文文章

特刊中包含了几篇马来文文章,展示了对国语学习的重视:

- SA-PATAH KATA (一句话):见上方“序文”部分。

- PEKAN SAYA (我的小镇) — Ooi Chia Chee:描述了作者居住的小镇Kota Sarang Semut (高士笼),该镇虽小但整洁。镇民(华人、马来人、印度人)和睦相处,并乐于互助,使该镇进步繁荣。

- MELAWAT KA-KEBUN BUNGA (游览花园) — Lim Gaik Boey:描述了作者和朋友们乘坐巴士游览吉打苏丹花园 (Kebun Bunga Sultan Kedah) 的经历。花园景色优美,空气清新,他们给猴子喂食,并在那里玩耍歌唱。

- BERKELAH (野餐) — Loo Boon Peng:描述了作者和朋友们去槟榔山 (Bukit Pinang) 野餐和游泳的活动。

- NEGERI KEDAH (吉打州) — Ng Mow Kwan:介绍了作者的家乡吉打州,包括其地理位置(与暹罗、玻璃市、霹雳、槟榔屿接壤)、面积、主要河流(如吉打河)、地形(东部山区,西部平原)以及主要城镇(如亚罗士打、双溪大年)。吉打州的主要物产是稻米、干椰肉、鱼和橡胶。

四、 其他内容

- 感言 (Testimonials) 至:收录了大量毕业同学的临别赠言、格言或座右铭,表达了对母校、师长和同学的惜别之情,并展望未来,勉励自己和同学继续努力,追求成功。

- 美术 (Art) 至:收录了多幅美术作品,包括水彩画《野望》、《焉未斐之菜》、油画《菜》以及素描《石曾》等,作者有蔡黄荣先生、杨炳如、陈度明、沈蔺秋、林明观、黄福琴、郭茂光等。其中还有一幅书法作品《知足二法》,作者是柯金水先生。

- 编务信息 (Editorial Information):列出了特刊的筹备委员会成员名单,包括正副主席、编辑、摄影、征稿、翻译、查账、广告等各组人员。

- 编后话 (Postscript):编辑委员会指出出版刊物是为了纪念三年的同窗情谊。文章感谢了热心人士的捐助和广告支持。同时感谢了校长、主任和老师(柯金水、李寰强、蔡黄荣、杨章贵、蒲永泮、林德孝等)对编辑工作的指导和帮助。

- 广告 (Advertisements) 至:特刊收录了大量来自社会各界热心人士及商家的惠登广告,包括米较、咖啡厂、渔业公司、药材行、书局、照相馆、裁缝店等。